5 мая 2025

22 июня 1941 г. в 4 ч. утра без объявления войны после артиллерийской и авиационной подготовки главные силы Вермахта и войска германских союзников внезапно начали мощное наступление по всей западной границе СССР от Чёрного до Балтийского моря. Началась Великая Отечественная война, ставшая одним из самых тяжелых испытаний, которые переживала наша страна за всю свою историю. Вместе с тем, эта эпоха стала и одной из самых героических страниц в истории Беларуси и всего Советского Союза, когда все силы и средства были мобилизованы для отпора врагу. Великая Отечественная война – это 1 418 дней веры в Победу, массового патриотизма, героизма и самопожертвования.

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты и память о том весеннем дне, дне Великой Победы, передается из поколения в поколение. И сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, мы вновь и вновь славим героев, воинов-освободителей. Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну из руин.

Память о подвиге каждого из этих людей – основа нашего дальнейшего развития, наш нравственный ориентир. Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной земли – святой долг поколения, не познавшего ужаса войны.

Нашей Победе - 80 лет! Представители нотариатов стран-участниц Содружества Независимых Государств поддержали инициативу Базовой организации СНГ в сфере нотариальной деятельности и прислали для публикации истории коллег-ветеранов, воспоминания родных - участников боевых действий и тружеников тыла, творческие поздравления к Дню Победы!

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Р.Гамзатов.

Армянский народ в Великой Отечественной войне участвовал наравне со всеми республиками Советского Союза. Из маленькой Армении на фронт ушло 320 000 человек, а это 23% всего населения республики. При этом общее количество армян-жителей Советского Союза, участвовавших в боевых действиях, составило более 500 000 человек.

Несмотря на то, что в Армении нет ветеранов нотариусов-участников войны, у нас есть нотариусы, чьи родные и близкие воевали против фашистской Германии за общую победу.

"Ушел, не долюбив, не докурив последней папиросы",-так писал поэт о том поколении.

"Ушел, не долюбив, не докурив последней папиросы",-так писал поэт о том поколении.

У экс-президента нотариальной палаты Армении Алвард Мелконян дед, Спиридон Николаевич Бошикян (1908-1941) был призван в самом начале войны и погиб, не успев сообщить матери о своем месте нахождения.

Трое его братьев Мамикон (1916-1942), Гриша (1910-1943), Айказ (1921-1943) воевали в Керчи в Таманской дивизии. Ни один из них не вернулся, а мать их, похоронившая всех детей, до конца дней своих так и ходила в трауре.

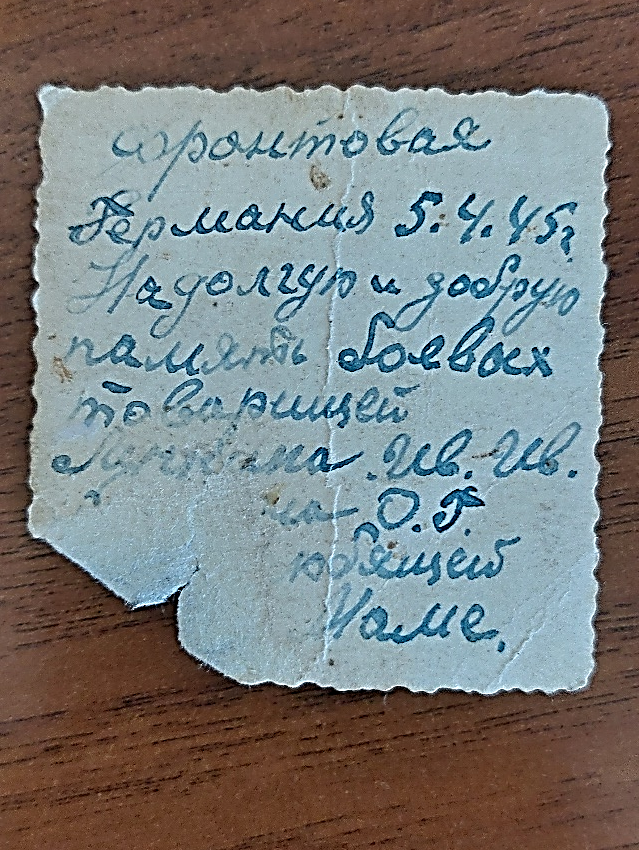

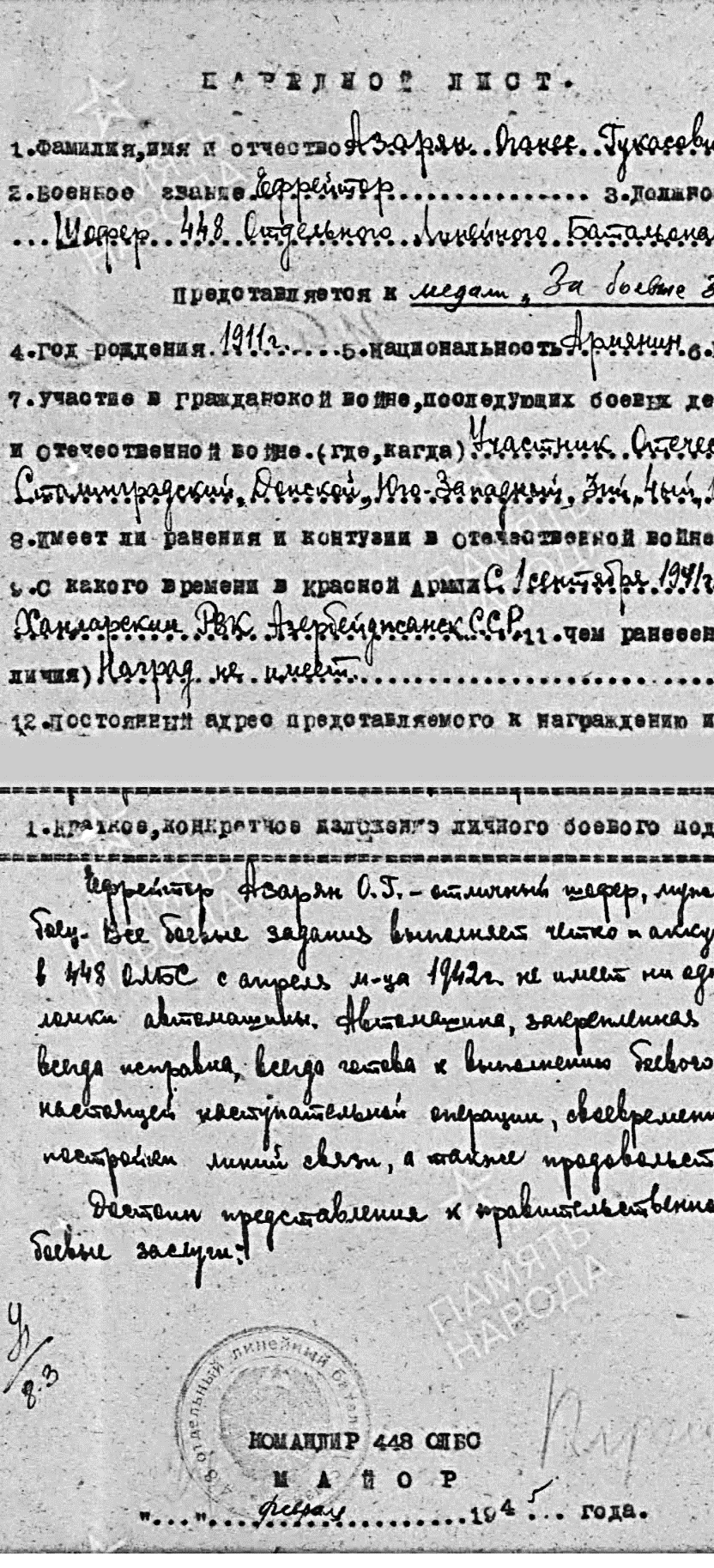

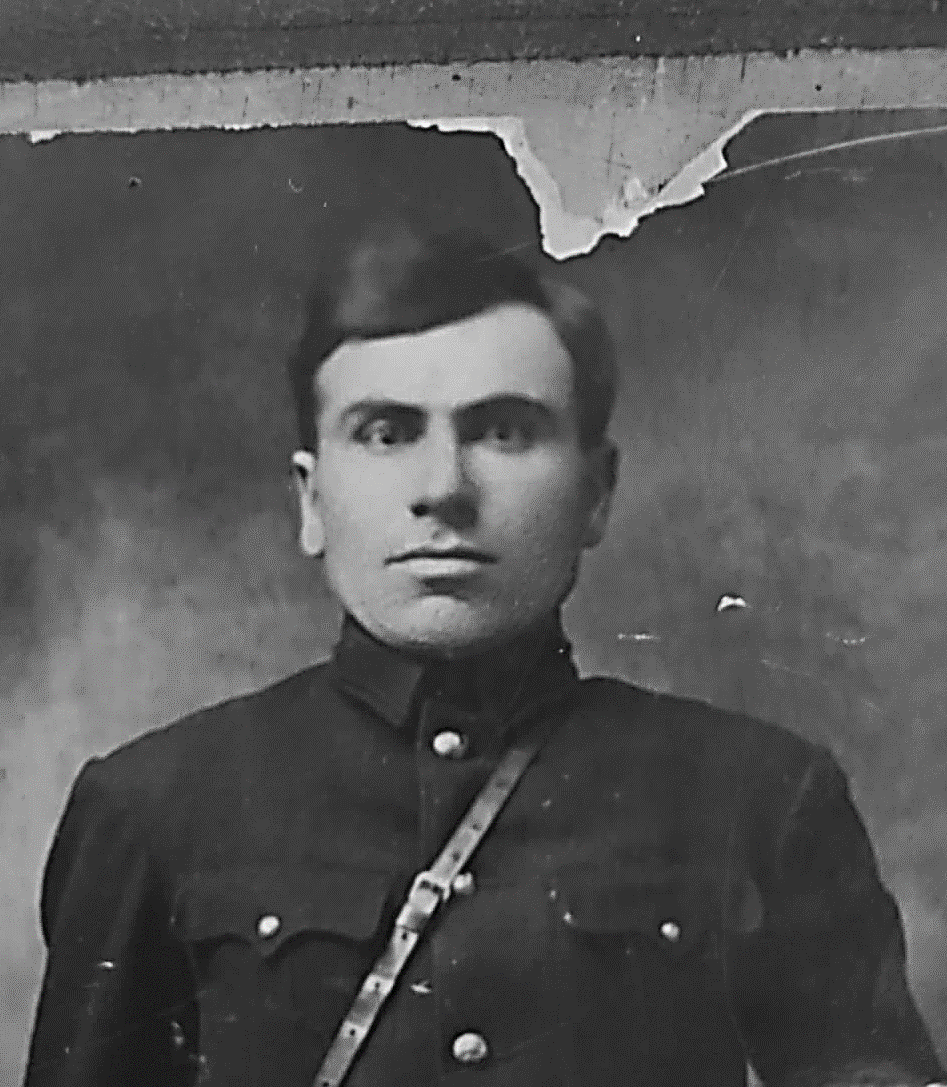

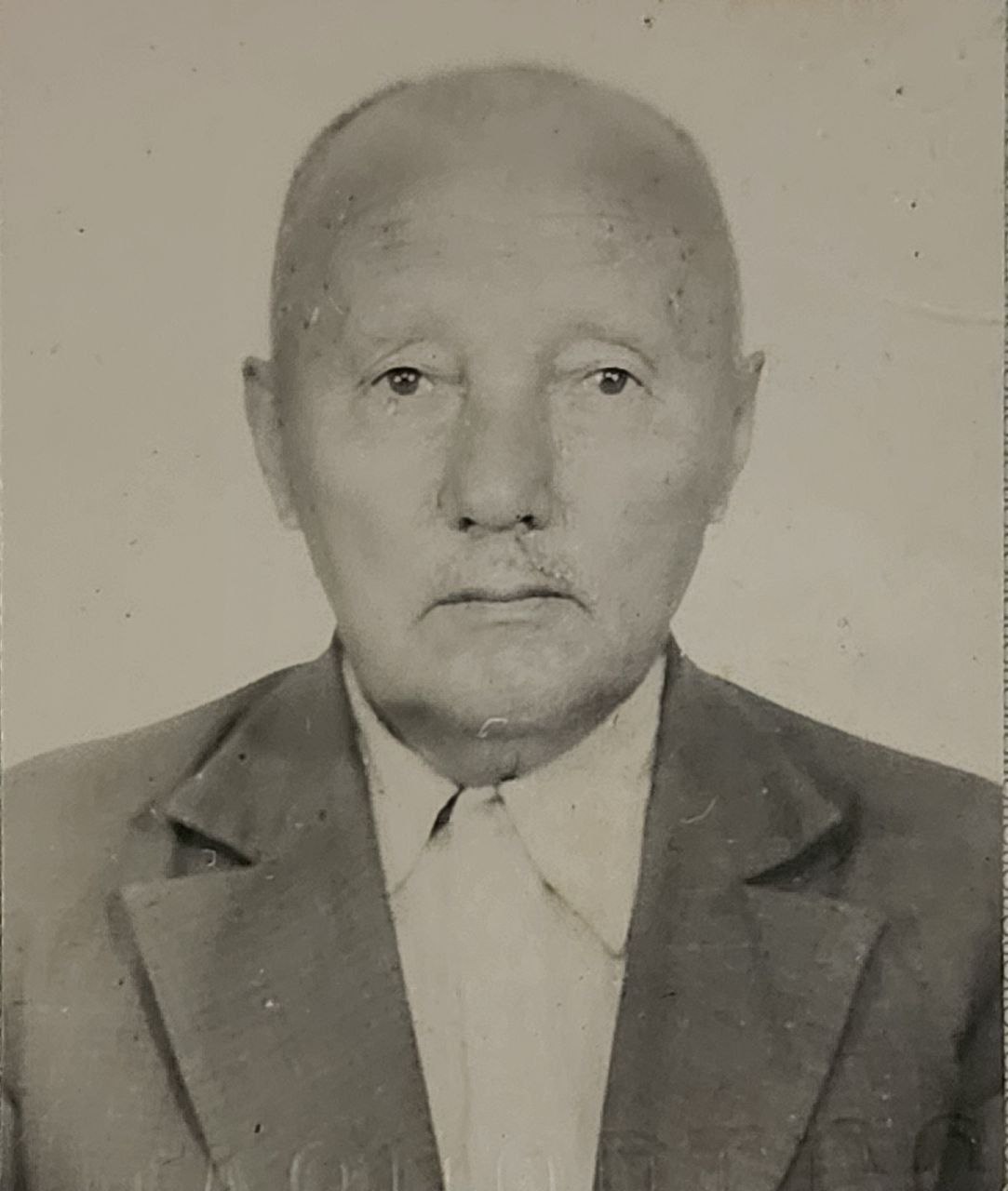

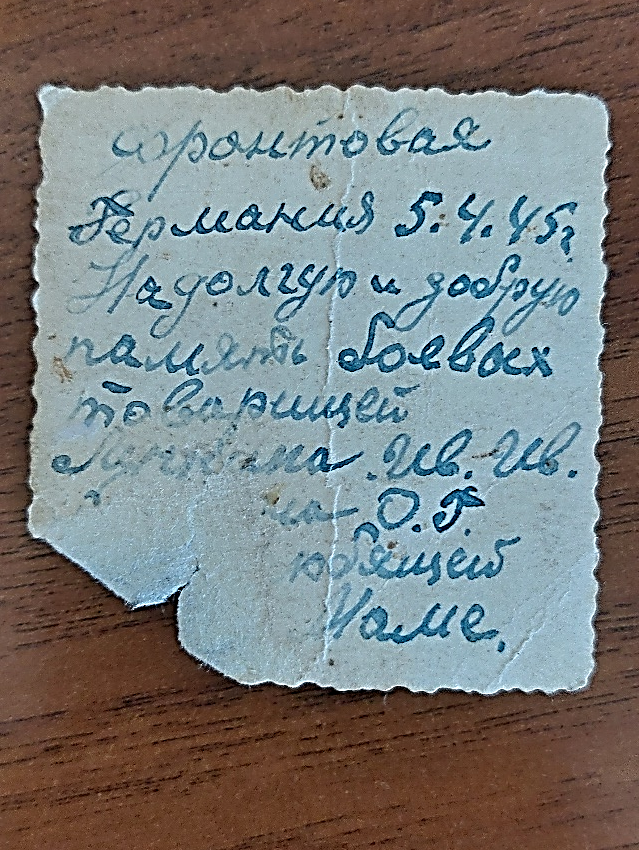

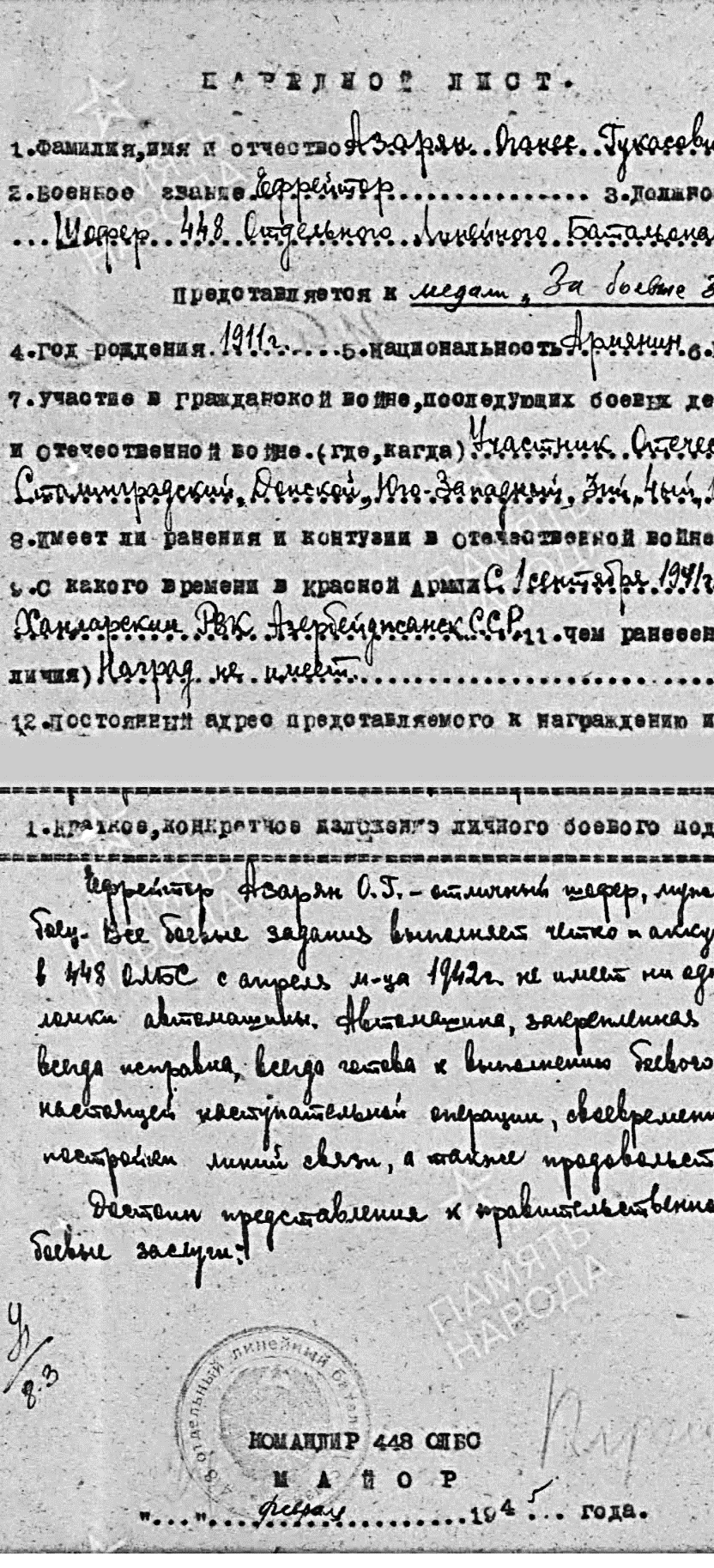

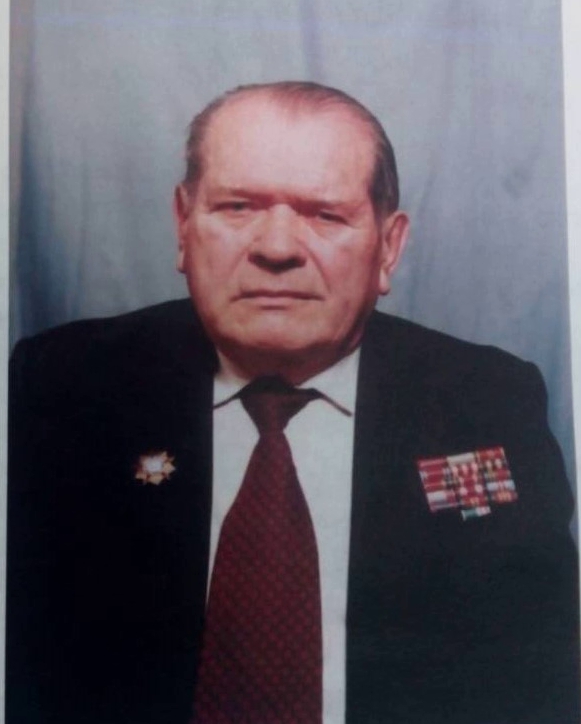

Мой дед, Оганес Гукасович Азарян, (1911-1999), ушел на фронт, оставив троих маленьких детей, старшему из которых было 6, а младшему- 1,5года. Прошел всю войну, дошел до Берлина, воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Белорусском, Украинском фронтах. Кавалер ордена Отечественной войны двух степеней, награжден медалью “За боевые заслуги ”и многочисленными наградами.

Мой дед, Оганес Гукасович Азарян, (1911-1999), ушел на фронт, оставив троих маленьких детей, старшему из которых было 6, а младшему- 1,5года. Прошел всю войну, дошел до Берлина, воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Белорусском, Украинском фронтах. Кавалер ордена Отечественной войны двух степеней, награжден медалью “За боевые заслуги ”и многочисленными наградами.

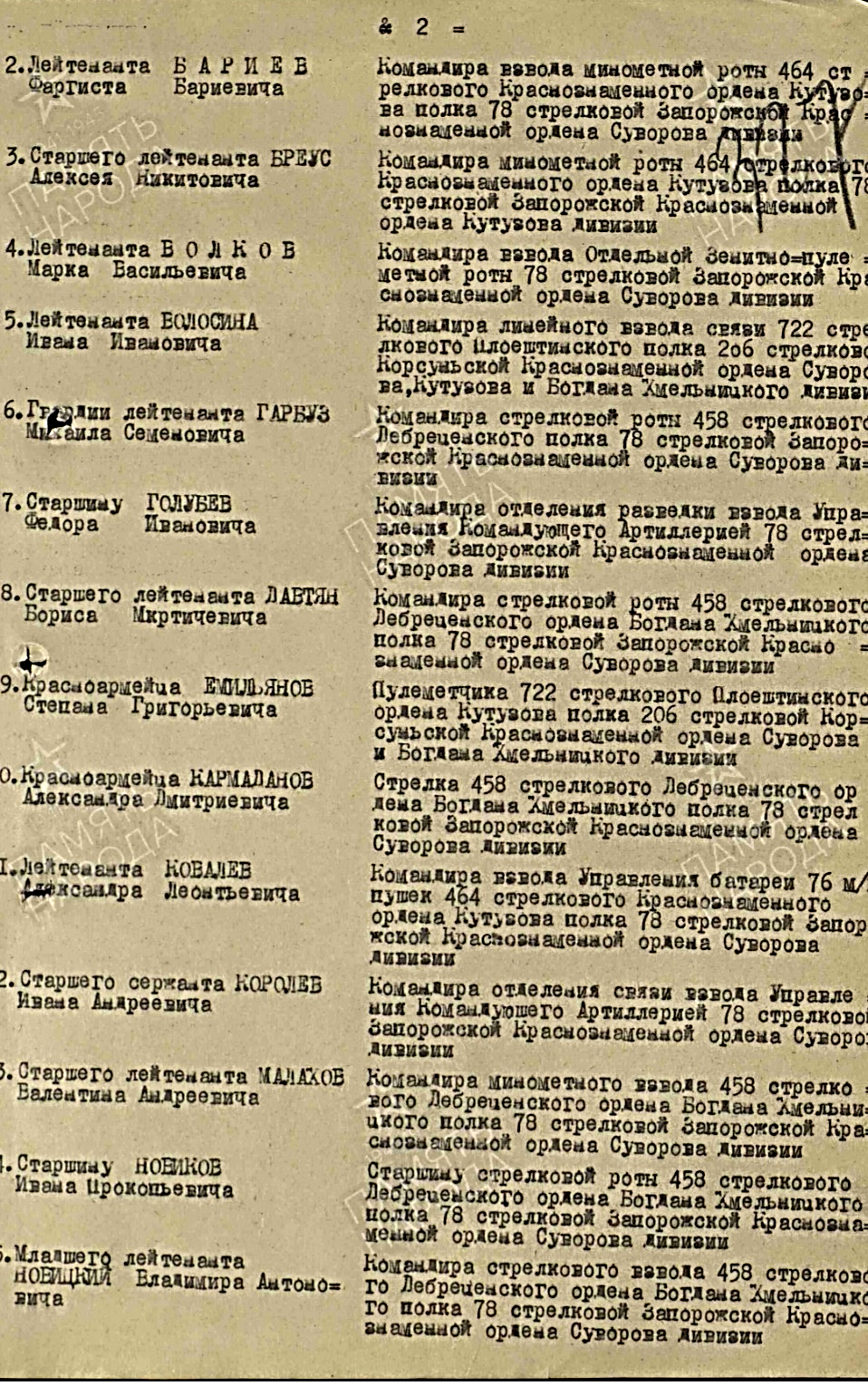

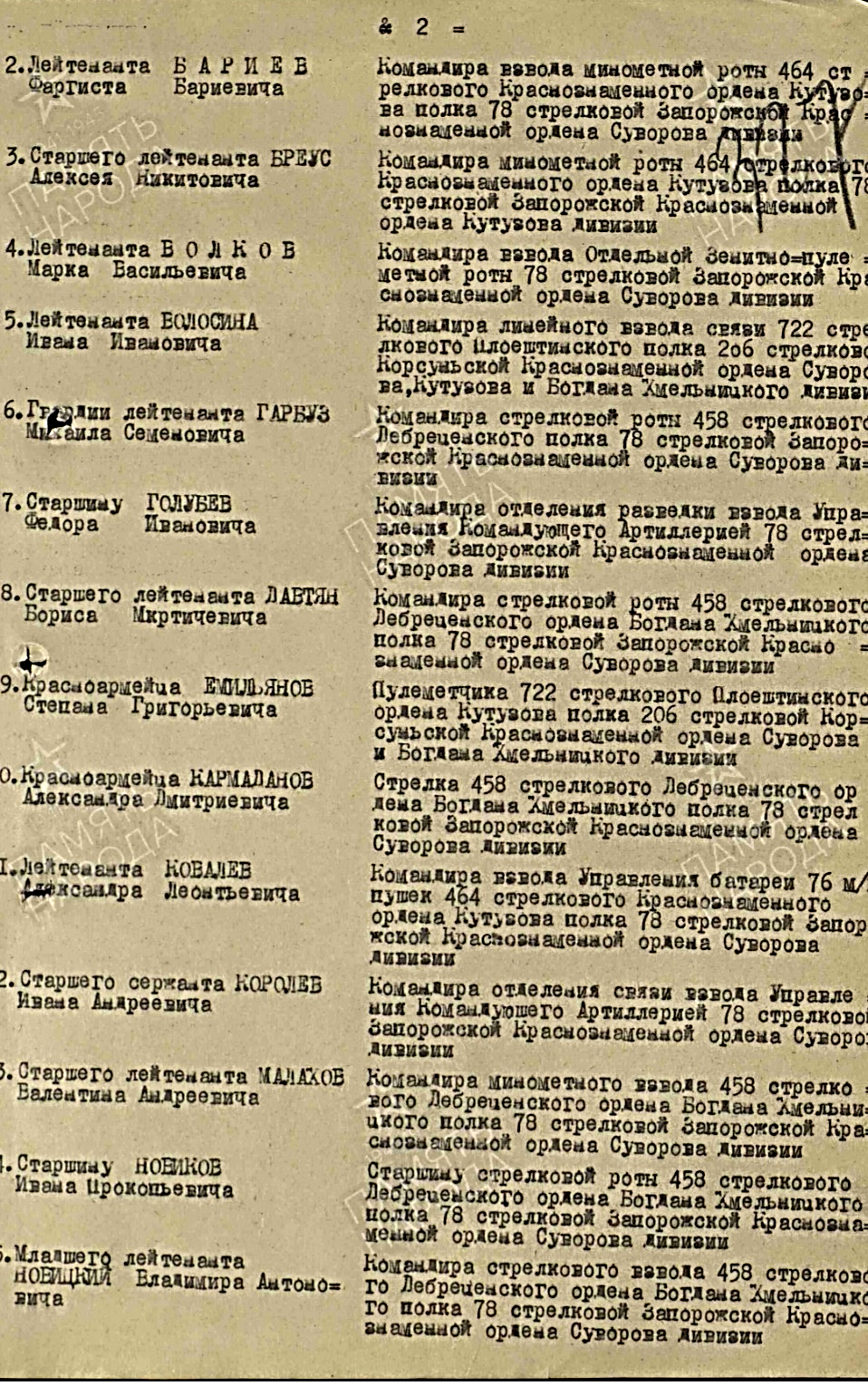

Всю войну прошел и дед нотариуса Лорийского округа Бабкена Мхитаряна, Борис Мкртычевич Давтян (1923-1999). Служил в 458 стрелковом полку 78 стрелковой дивизии. Получив многочисленные ранения, остался в строю и встретил победу в Будапеште в звании майора. Вернулся домой только через год после Великой Победы- очищал страну от бендеровцев. Шли из Будапешта пешком: ночью шли, днем отсыпались.Через реки, леса, болота и города в руинах до самых Кавказских гор… Затем долгие годы служил военным комиссаром города Дилижана. Кавалер орденов Красной Звезды и Ордена Отечественной войны двух степеней.

Всю войну прошел и дед нотариуса Лорийского округа Бабкена Мхитаряна, Борис Мкртычевич Давтян (1923-1999). Служил в 458 стрелковом полку 78 стрелковой дивизии. Получив многочисленные ранения, остался в строю и встретил победу в Будапеште в звании майора. Вернулся домой только через год после Великой Победы- очищал страну от бендеровцев. Шли из Будапешта пешком: ночью шли, днем отсыпались.Через реки, леса, болота и города в руинах до самых Кавказских гор… Затем долгие годы служил военным комиссаром города Дилижана. Кавалер орденов Красной Звезды и Ордена Отечественной войны двух степеней.

Дед нотариуса Ширакского округа Вардуи Торосян, Тадевос Мкртычевич Торосян(1901-1943), учился в школе милиции, затем став председателем сельсовета 4-ой деревни Гукасянского района и депутатом, отказался от брони и в 1941 году добровольцем ушел на фронт. В марте 1943-ьего из военкомата Керчи пришла справка о том, что Торосян Тадевос Мкртычевич пропал без вести…

За внесенный вклад и проявленную храбрость был награжден орденом 2-ой степени, медалью «За оборону Кавказа», медалью «За храбрость», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью «30-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «40-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «50-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «60-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «65-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «70 лет Вооруженным силам СССР» и юбилейным медалям. Приказом Иосифа Сталина был удостоен благодарности за отличные действия в городе Бендер Республики Болгарии, а также медали имени Маршала Х.К. Баграмяна и иных медалей и орденов.

Данные об участнике Великой Отечественной войны ЕНГИБАРЯНЕ СТЕПЕ (СТЕПАНЕ) ДЖАНИБЕКОВИЧЕ можно найти на сайте музейного комплекса «1418 ШАГОВ ПО ДОРОГЕ ПАМЯТИ»

В годы Войны армянский народ дал Советскому Союзу пять маршалов Победы: Иван (Ованес) Баграмян - Маршал Советского Союза, Иван Исааков (Ованес Исаакян) - Адмирал флота Советского Союза, Амазасп Бабаджанян – главный маршал бронетанковых войск, Сергей Худяков (Арменак Ханферянц) - маршал авиации, Сергей Аганов - маршал инженерных войск. Маршал Баграмян командовал Первым Прибалтийским, а впоследствии, Третьим Белорусским Фронтом. Ещё более 60 генералов-армян осуществляли командование на всех фронтах войны, среди них - трое командующих армиями и трое командующих корпусами. По окончании Войны 83 офицера получили генеральские звания.

Вообще, за участие в войне к различным государственным наградам были представлены более 66000 солдат и офицеров-армян. Звания Героя Советского Союза удостоены 107 из них. Дважды Героями стали маршал Советского Союза Ованнес Баграмян и летчик Нельсон Степанян. А 27 армян стали полными кавалерами Ордена Славы.

Мы, нотариусы Армении, помним и чтим всех своих героев. Их подвиг бессмертен. Вечная им память и слава!

Автор: Гаяне Азарян, член Общественного совета Базовой организации СНГ в сфере нотариальной деятельности, нотариус г. Ереван

Среди героев Великой Отечественной войны есть и работники нотариата, которые посвятив себя профессии, скромно молчали и своих фронтовых подвигах. Что было – то прошло и надо строить жизнь заново, не вспоминая о тех страшных днях.

Среди героев Великой Отечественной войны есть и работники нотариата, которые посвятив себя профессии, скромно молчали и своих фронтовых подвигах. Что было – то прошло и надо строить жизнь заново, не вспоминая о тех страшных днях.

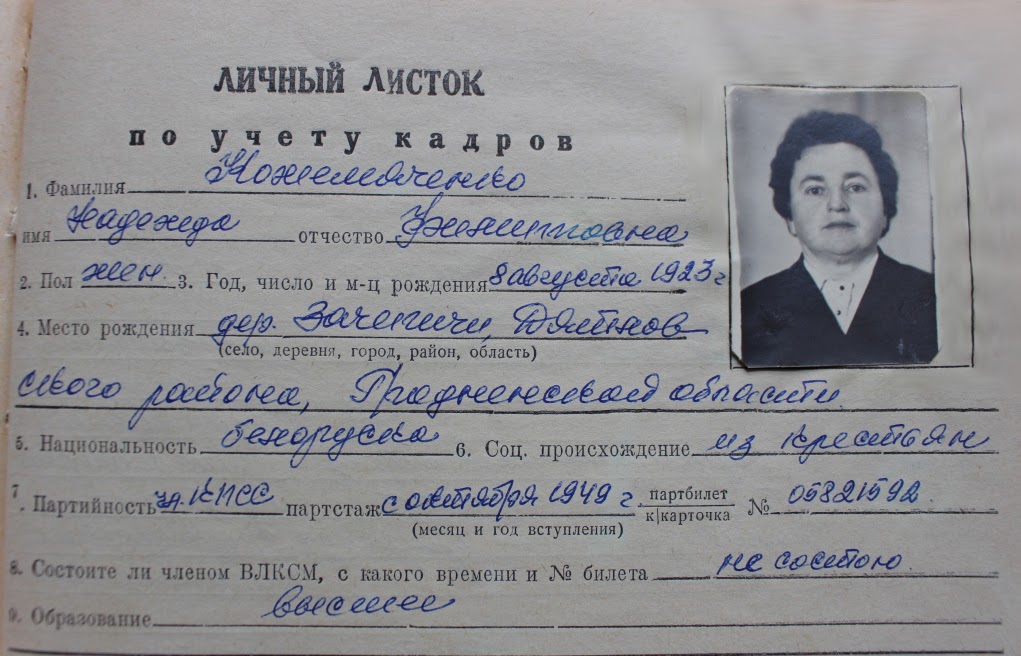

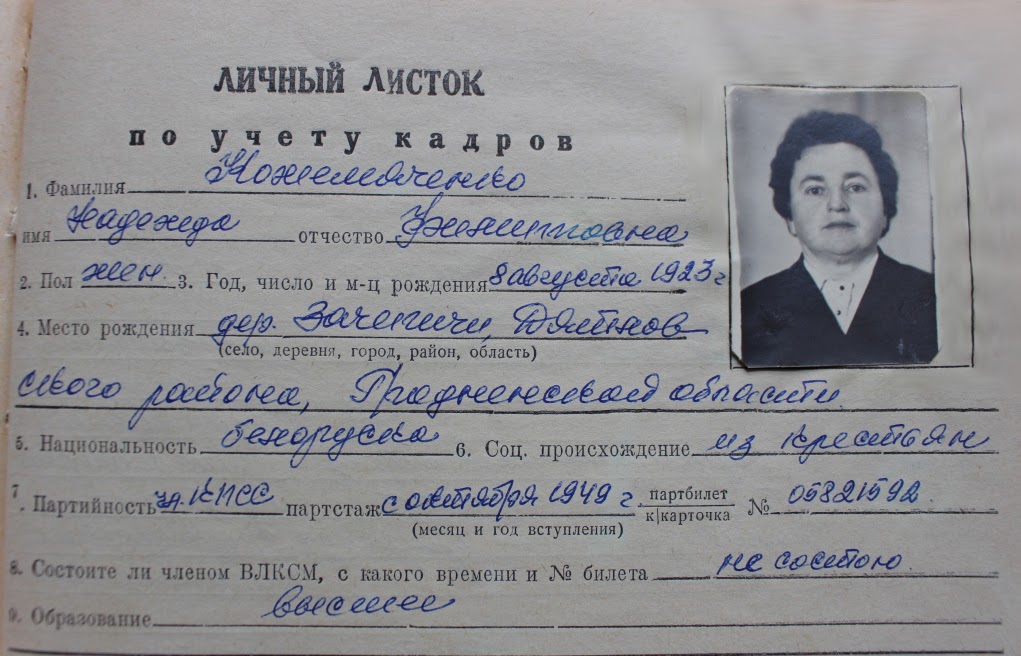

Видимо так думала Надежда Филипповна Кожемяченко, отдавшая любимой профессии нотариуса 43 года своей жизни. Ровно столько лет проработала она в государственной нотариальной конторе Каменецкого района Брестской области. Мечта юной девушки о серьёзной работе юриста-нотариуса сбылась в полной мере. И трудилась она со всей ответственностью. Надежда Филипповна была награждена Почётной грамотой Министерства юстиции БССР, знаком Почётный работник юстиции Беларуси, а также другими наградами.

Став профессионалом своего дела, создав большую и крепкую семью, воспитав троих детей, Надежда Филипповна Кожемяченко не особо любила делиться историей военного лихолетья. Оно и понятно, переживать еще раз горечь утраты родных и близких, сослуживцев, вспоминать, как горел отчий дом, больно…

Благо, некоторые ее воспоминания все же сохранились у музейных работников и благодаря им, мы можем рассказать героическую историю скромной женщины, матери и нашей коллеги нотариуса Кожемяченко Надежды Филипповны.

Надежда Филипповна Кожемяченко, в девичестве – Снитич, родилась 8 августа 1923 года в деревне Зарепичи, Дятловского района. Жизнь семьи была трудной. В 1914 года отца забрали на войну и домой он вернулся только в 1920, получив несколько тяжелых ранений. Всего через три года он умер и матери Надежды, Марии Макаровне, пришлось поднимать пятерых детей и самостоятельно вести хозяйство. Начиная с 8-летнего возраста дети трудились на земле и у себя, и у чужих людей, в подпасках. Брались за любую работу.

Во времена польской власти дети только окончили начальную школу. Брат Николай оказался очень способным в учебе. На это обратила внимание неравнодушная учительница начальной школы, которая зная о бедности семьи своего ученика, устроила его в семилетнюю школу м. Белица и помогла с оплатой за обучение. Однако брат не проучился там и года. Кто-то донес, что он прятал книги на русском языке и их нашли при обыске.

Война застала Надежду Филипповну в Лиде. Ее брат работал секретарем в прокуратуре, а она – делопроизводителем в народном суде. Оба они учились в вечерней школе. 22 июня 1941 года Надежда встретилась с братом Николаем в 9 часов утра. Он уже был с оружием в руках. Ранним утром всех комсомольцев города вызвали в райком, раздали оружие и распределили обязанности по охране города.

Когда враг подошел совсем близко, была объявлена эвакуация в тыл и брат Николай оказался в Смоленске. В 1941 году он вернулся в Беларусь, а в 42-ом году ушел в партизанский отряд «Борьба», где работал начальником особого отдела и вторым секретарем Дятловского подпольного райкома комсомола. За проявленное мужество и отвагу в одной из боевых операций был представлен к награде орденом Красной Звезды.

Погиб Николай Снитич 14 июля 1944 года, уже после освобождения Беларуси, в бою с убегающими на запад немцами, которым удалось прорваться из Минского котла. «Брат выполнил свой долг до конца. Он отдал самое дорогое – жизнь за счастье тех, кто живет теперь. Он отдал жизнь за свободу и независимость наше Родины», – такими словами вспоминала о брате Надежда Филипповна. Николай Филиппович Снитич был посмертно награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Сама же Надежда во время войны вместе с братом включилась в деятельность подпольной комсомольской организации, созданной в дер. Зачепичи Дятловского района. Брат Николай руководил организацией, а уходя в партизанский отряд, поручил возглавить комсомольскую организацию сестре Надежде.

Все задания Зачепичская подпольная комсомольская организация получала от Дятловского подпольного райкома комсомола. Помощь партизанам оружием, медикаментами, продуктами питания, одеждой стала главным направлением деятельности подпольных комсомольско-молодежных организаций. Важнейшим делом комсомольского подполья было оказание помощи действующим партизанским отрядам в разгроме врага. По заданию партизан молодёжь была проводниками подрывников в «рельсовой войне». В их задачи входила разведывательная работа, в ходе которой собирались сведений об охране железнодорожных путей. Данные передавались партизанскому отряду, который планировал подрывные мероприятия на железной дороге. Подпольщики также выводили их строя телефонную связь на дорогах Дятлово – Новоельня и Дятлово – Лида.

Надежда Филипповна вспоминала, как они читали сводки Советского информбюро на собраниях молодежи и жителей деревни. Она лично относила в Дятлово листовки, полученные от командира партизанского отряда И.М. Глазкова, часть из которых была расклеена на домах, а часть – подброшена в квартиру бургомистру.

В докладной секретаря Дятловского подпольного райкома комсомола П.С. Аношки есть следующая запись: «…Подпольная комсомольская организация дер.Зачепичи (5 чел., в т.ч. одна девушка)… Молодежь этой деревни получила 30 повесток по немецкой мобилизации, но ни один не явился на сборный пункт. Комсомолец Федор Колодко запечатал агитлитературу в конверт и направил в гарнизон на имя немецких служащих» (НАРБ, ф.3572, лл.64-66).

Зимой 1942 года родную деревню Надежды Филипповны настигла беда. Фашистские войска организовали тут карательную операцию. Жгли дома, расстреливали и заживо сжигали мирных жителей, расправлялись с семьями партизан и подпольщиков… Эта трагедия еще больше разгневала молодых подпольщиков, побудив их к бесстрашной борьбе с фашистскими захватчиками. Согласно справке, выданной штабом партизанского отряда «Борьба» Ленинской партизанской бригады, Надежда Филипповна находилась в группе содействия и являлась начальником подрывной комсомольской группы в деревне Зачепичи Дятловского района, а с апреля по июль 1944 года она была рядовой партизанского отряда «Борьба.

Заслуги Надежды Филипповны перед Отечеством отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «Партизан Беларуси» и многими другими наградами.

В освобожденной Беларуси Надежда Филипповна работала инструктором отдела пропаганды Дятловского райкома комсомола. В 1947 году, после долгих лет войны, она совершила первый шаг навстречу своей мечте и поступила в Минскую юридическую школу, а в 1950 стала студенткой юридического факультета Белгосуниверситета, окончив его в 1955 году.

В освобожденной Беларуси Надежда Филипповна работала инструктором отдела пропаганды Дятловского райкома комсомола. В 1947 году, после долгих лет войны, она совершила первый шаг навстречу своей мечте и поступила в Минскую юридическую школу, а в 1950 стала студенткой юридического факультета Белгосуниверситета, окончив его в 1955 году.

Надежда Филипповна и ее супруг получили направление на работу в город Ивацевичи, затем в связи с укрупнением районов они были переведены в город Каменец. Там государственный нотариус Кожемяченко Надежда Филипповна проработала 43 года, став настоящим профессионалом своего дела, ценя каждый день своей сбывшейся мечты, которую беспощадная война могла оборвать в один миг.

Надежда Филипповна Кожемяченко умерла 31 июля 2013 года, всего неделю не дожив своего 90-летия…

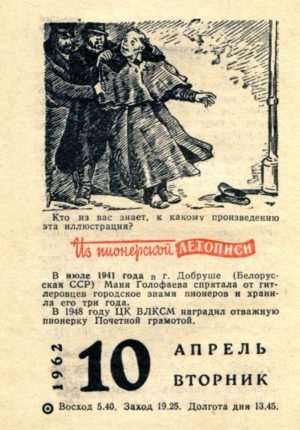

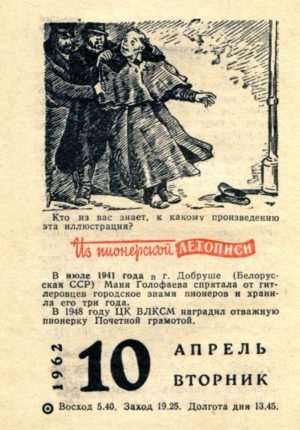

Слесаренко (Голофаева) Мария Ульяновна родилась 19.04.1932 в д.Калинина Гомельского района Гомельской области БССР. Имеет высшее образование. В 1959 году окончила Белорусский государственный университет им. В.И. Ленина. С 16.07.1971 принята на должность консультанта Первой гомельской государственной нотариальной конторы, с 15.01.1980 и до выхода на заслуженный отдых работала государственным нотариусом и старшим государственным нотариусом государственной нотариальной конторы Железнодорожного района города Гомеля.

Слесаренко (Голофаева) Мария Ульяновна родилась 19.04.1932 в д.Калинина Гомельского района Гомельской области БССР. Имеет высшее образование. В 1959 году окончила Белорусский государственный университет им. В.И. Ленина. С 16.07.1971 принята на должность консультанта Первой гомельской государственной нотариальной конторы, с 15.01.1980 и до выхода на заслуженный отдых работала государственным нотариусом и старшим государственным нотариусом государственной нотариальной конторы Железнодорожного района города Гомеля.

Семья Мани Голофаевой переехала после ее рождения в город Добруш Гомельской области. Во время немецкой оккупации отец Мани был связным у партизан, братья воевали. В августе 1941 года девятилетняя девочка, рискуя жизнью, побежала в Дом пионеров, где хранилось знамя городской пионерской организации и спасла его. Она прятала у себя знамя до лета 1944 года. Как только советские войска освободили Добруш, сохраненное знамя Маня принесла в райком партии. За спасение и сохранение пионерского знамени отважная девочка награждена 14 апреля 1948 года Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, и ее имя занесено в Книгу Почета Белорусской пионерской организации.

Так рассказывала о своем подвиге сама Маня Голофаева.

Мы жили в Добруше, в самом конце города. Неподалеку от него протекает река Ипуть, а по другую сторону – луга и лес. Летом здесь было очень весело. Мы купались, собирали цветы, ходили в лес. Иной раз так заиграешься, что домой не хочется возвращаться.

Был солнечный день. В небе летело много наших самолетов. Люди заговорили, что началась война. Потом прилетели немецкие самолеты и начали бомбить город. Игры наши кончились: я сидела дома и никуда не отлучалась – мама не разрешала. «Мало что может случиться в такое лихое время», – говорила она.

Когда немцы начали бомбить и обстреливать еще сильнее, мы ушли в лес. Соседи наши тоже ушли. Папа построил шалаш, и мы жили в нем. Стало тише – возвратились домой. Хата наша уцелела, только осталась без окон. Не уцелело ни одной курицы – съели немцы. Впервые увидев немцев, я очень испугалась. Они показались мне страшными. Он взрослых я слышала, что немцы грабят и убивают людей, и мне казалось, что они готовы схватить меня и повесить. Обидно было, что немцы хозяйничают у нас в городе и что из-за них я, может случиться, не увижу своих братьев Ивана и Опанаса, которые сражались на фронте.

Отец сначала нигде не работал, но немцы заставили идти, на фабрику. Мама была занята домашними делами. Я и брат Миша помогали ей.

Так прошло несколько месяцев.

Однажды к нам пришла соседка и сказала маме:

– Ты слыхала? Немцы разграбили пионерский клуб.

– Видать, скоро они и до нас доберутся, – ответила мама.

До войны я часто посещала городской пионерский клуб. Как красиво было в нем! На стенах висели картины и плакаты. В отдельной комнате были собраны рисунки наших пионеров, вещи, вышитые в рукодельном кружке, и много другого. На сцене ставились постановки, выступали наши участники самодеятельности. Мне хотелось посмотреть, что представляет собой теперь клуб. Я оделась и, ничего не сказав маме, вышла из хаты.

В клубе я увидела своих подруг Аню Скороходову и Соню Ткачеву. Они тоже пришли посмотреть, что сделали немцы с нашим клубом. Мы бродили по комнатам. Немцев нигде не было.

В одной из комнат я увидела поломанные столы, разбросанные книги, портреты. В углу заметила красный сверток. Подошла к нему, подняла и развернула – это было пионерское знамя, то знамя, которое когда-то хранилось на самом почетном месте в клубе. Сердце мое сжалось: а если немцы найдут наше знамя и надругаются над ним. Дрожащими руками свернула полотнище, засунула под жакетку и сильно прижала к груди, чтоб незаметно было.

Вышла на улицу и осмотрелась. Поблизости не было никого. Это меня немного успокоило. Вся потная вернулась я домой. Мне казалось, что это знамя нагрело меня. Родители мои сидели на крыльце и о чем-то шептались.

– Где ты была? – спросила у меня мама.

– В пионерском клубе.

– Зачем? – удивилась мама. – Что тебе там нужно?

– Так, ничего, – ответила я и зашла в дом.

Не могла же я на улице говорить о знамени! За мной следом вошли мама и папа. Тогда я расстегнула жакетку, вынула знамя и сказала:

– Вот что я принесла!

Мама взяла сверток, развернула и тихо охнула.

– Зачем ты его принесла? – сказала она. Что мы будем с ним делать?

– Его нужно спрятать…

– Спрятать? Сжечь его нужно, а не прятать.

– Мамочка, как это сжечь? Это же наше пионерское знамя!

– Ну и что же? А ты знаешь, что будет нам, если его найдут немцы? Нас всех убьют…

– Если хорошо спрятать, не найдут, – отозвался отец.

Я обрадовалась, услышав эти его слова. А мама подумала и сказала отцу:

– И ты за нее? Если так, то поступай, как знаешь. Тебе виднее.

Я попросила у мамы что-нибудь, чтоб завернуть знамя. Она дала мне старый платок. Я стала заворачивать знамя. Отец не выдержал и вздохнул:

– Вот какое время пришло… Своего нужно бояться, прятать…

– И у меня в душе все болит, – призналась мама. – Но что поделаешь… Ну, спрячем. Возможно, когда-нибудь вернем на место.

Я завернула знамя в платок и положила в шкаф, что стоял в темном углу, за печью.

Прошел день. Из головы не выходили мысли о знамени. На второй день я не выдержала и, когда дома никого не было, достала знамя, посмотрела на него и опять положила на прежнее место.

Прошел день. Из головы не выходили мысли о знамени. На второй день я не выдержала и, когда дома никого не было, достала знамя, посмотрела на него и опять положила на прежнее место.

С неделю в городе было спокойно, и знамя лежало в шкафу. Потом начались обыски. Я испугалась и спрятала знамя в старый валенок, а валенок поставила на печь. Я думала, что никому и в голову не придет, что в валенке спрятана такая дорогая вещь. На четвертый день не утерпела и опять перепрятала: теперь уже, завернув его в тряпки, положила в печку, в пепел, а маме сказала:

– В этой печке не топи, там знамя.

– Ты опять перепрятала? – спросила она. – Ну, хорошо, буду помнить.

Пришла осень. Начались холода. Надо было топить печку. Я посоветовалась с мамой – куда лучше спрятать знамя. Она подумала и сказала:

– Надо закопать в землю. Надежнее и спокойнее.

Папа тоже согласился, что так будет лучше. Хмурым, туманным утром я взяла лопату и ушла на огород. Там, где был картофель, выкопала ямку и положила туда знамя. Чтобы его не испортило сыростью, обернула в толь. Ямку засыпала и землю разровняла так, что даже вблизи нельзя было узнать это место.

Мой отец где-то достал коровью шкуру и хотел сделать из нее сыромятную кожу. Но он плохо просолил ее, и в ней появились черви. Тогда отец взял и закопал ее под забором. Соседка наша Шура Исарова, жена полицая, заметила это. Она побежала в комендатуру и заявила, что Голофаевы спрятали советское добро. Назавтра пришло шесть немцев и полицаев. Они начали допрашивать отца, где и что он прятал. Отец подумал, будто это они про знамя спрашивают, и ответил, что ничего не прятал. Ему не поверили и начали обыск. Перевернули все в доме, но ничего не нашли… Вышли во двор и стали присматриваться, нет ли где свежевскопанной земли. Я вертелась около них и дрожала. Очень боялась, что они пойдут на огород. Отец понял, какая опасность грозит нам, если найдут знамя. Вспомнил про кожу и показал, где она закопана. Кожу откопали. Немцы посмотрели и ушли.

Скоро начались дожди. Земля набухла. Я начала беспокоиться, как бы не пострадало знамя. Вечером, когда стемнело, откопала его и принесла в хату. Знамя было сухое. У меня отлегло на душе. Мама спросила, зачем я откопала знамя.

– Боялась, что сгниет, – ответила я.

– Положи на печь. Там будет сухое, – посоветовала она.

Я опять спрятала знамя в валенок. Утром неожиданно пришли немцы и опять начали обыск. Они копались в комоде, в кроватях, в шкафу. Видимо, искали оружие. Я была на кухне и от страха не находила себе места. Я боялась, что они сейчас полезут на печь, найдут знамя, и тогда все мы пропали. Но если они спросят, зачем я взяла и прятала его, все равно не скажу. На каше счастье, они обрыскали всюду, но в валенок на заглянули.

Однажды я играла на улице. Смотрю, бежит незнакомая женщина. Нигде никого не видать. Я забеспокоилась и подбежала к ней.

– У Кукобничихи обыск, – сказала она и побежала дальше.

У Кукобничихи – это совсем близко от нас. Я вбежала в дом, схватила с печи знамя, сунула его под полу – ив лес. Забралась в чащу, но так, чтобы видеть, что делается на улице. Села на пень и давай следить. Просидела в лесу, пока полицаи не обыскали всю улицу. Вернулась домой поздно вечером и спрятала знамя в тот же валенок.

В пятый раз немцы делали обыск во дворе, а в дом уже не заходили. Я и тогда натерпелась страху, но не так, как в первые разы. Мне теперь почему-то казалось, что немцы ни за что не найдут знамя.

Как-то младший брат Миша возился на печи, залез в валенок и вытащил оттуда знамя.

– Смотри! Смотри, что я нашел! – крикнул он мне.

Я испугалась. До сих пор мы ничего ему не говорили о знамени. Я хотела отнять у него знамя и спрятать, но Миша привязался: «Покажи, покажи, что это такое…» Я вынуждена была рассказать ему все и попросила:

– Молчи, Миша, и никому об этом не говори. Если скажешь, всем нам будет плохо.

– Не учи, сам знаю, – сказал он и дал слово, что никому и ничего не скажет.

Свое слово он сдержал. Даже со мной потом он ни разу не заговорил о знамени.

О том, что я прячу пионерское знамя, кроме нашей семьи, никто посторонний не знал. Об этом я не говорила даже своим подругам и тете. Иной раз играешь с девочками, а саму так и подмывает рассказать им о своем секрете. Но ведь они могут кому-нибудь похвастаться или проговориться… Я ждала дня, когда можно будет достать знамя и пронести его развернутым по улице, как это было до войны.

Было лето 1944 года. Люди все чаще говорили, что наша армия наступает и что скоро будет здесь. Через некоторое время загремело около нашего города. Мы бросились в лес. Сколько там были – не помню. Но однажды в лесу разнеслась радостная весть: «Наши пришли!» Мы бежали в город. На улицах было полно наших бойцов. Как радостно было видеть их! Я подбежала к бойцам и спросила, скоро ли кончится война.

Было лето 1944 года. Люди все чаще говорили, что наша армия наступает и что скоро будет здесь. Через некоторое время загремело около нашего города. Мы бросились в лес. Сколько там были – не помню. Но однажды в лесу разнеслась радостная весть: «Наши пришли!» Мы бежали в город. На улицах было полно наших бойцов. Как радостно было видеть их! Я подбежала к бойцам и спросила, скоро ли кончится война.

– Для тебя она уже кончилась, – ответили они и засмеялись.

Я вспомнила о знамени. Захотелось показать его воинам-освободителям. Я помчалась домой и рассказала об этом отцу. Он выслушал и сказал:

– Обожди немного. Я выстругаю древко и тогда понесем.

Я достала знамя, развернула и сказала:

– Вот и дождались, когда тебя не надо прятать.

Отец сделал древко, покрасил в красный цвет и прикрепил знамя. Я взяла его, и вместе с отцом мы пошли в райком партии. Теперь я смело несла знамя. Люди смотрели и удивлялись: откуда у меня знамя?

В райкоме зашли к секретарю Николаю Степановичу Клюеву: я первая, а отец – за мной. Поздоровались с ним.

– Добрый день! – ответил он и спросил: – Что скажете?

– Принесла пионерское знамя, которое прятала и берегла всю войну, – сказала я и передала ему знамя.

Секретарь взял его и ласково сказал:

– Благодарю, Маня. Ты – настоящая пионерка.

Маня Голофаева (1932 г.)

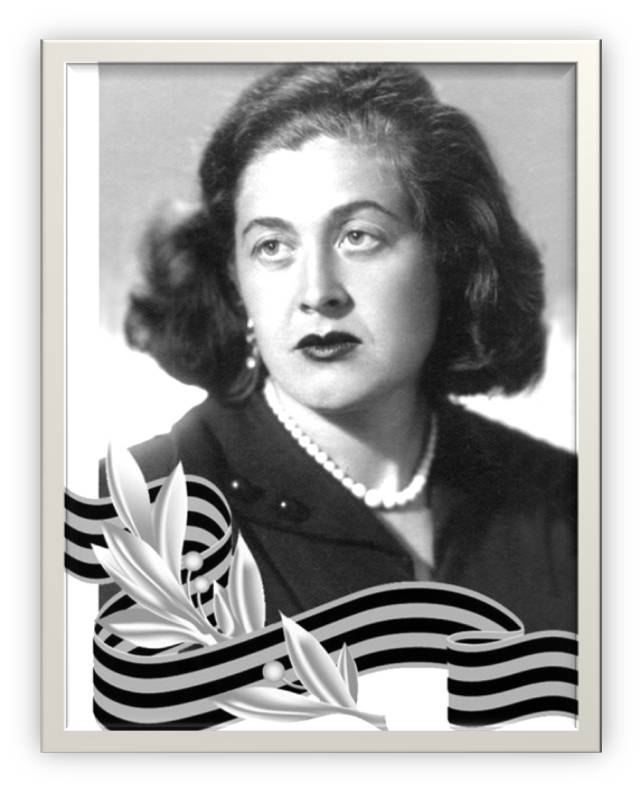

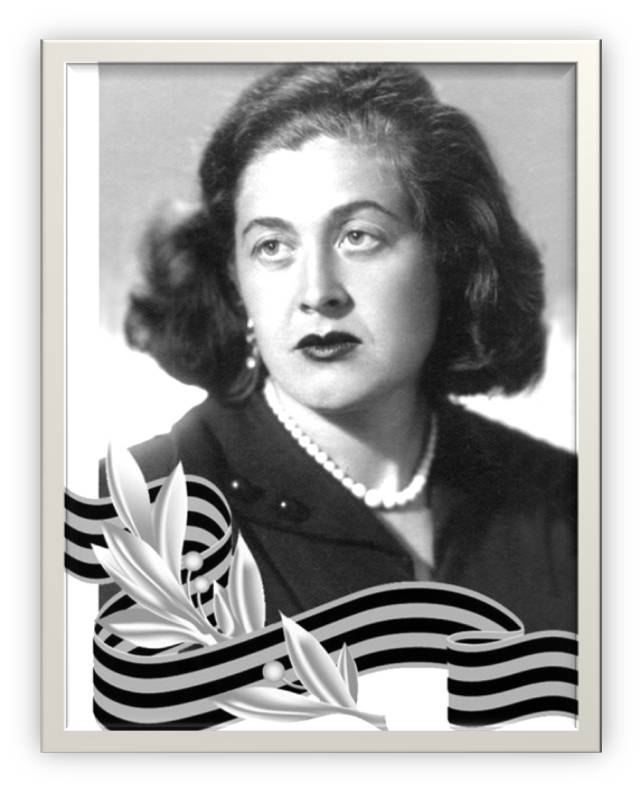

Мария Ефимовна Шерман - ветеран нотариата, заслужившая столь почетное звание честным, достойным, многолетним трудом.

Мария Ефимовна Шерман - ветеран нотариата, заслужившая столь почетное звание честным, достойным, многолетним трудом.

Окунаясь в события почти тридцатилетней давности, вспоминаю как начинала работать нотариусом в нотариальной конторе Калинковичского района под руководством заведующего Марии Ефимовны Шерман - ветерана нотариата, заслужившую столь почетное звание честным, достойным, многолетним трудом. Мне посчастливилось на этапе становления в профессии встретить такого замечательного наставника, передававшего профессиональные знания и навыки, огромный опыт нотариальной практики.

Мария Ефимовна Шерман была принята на работу государственным нотариусом государственной нотариальной конторы города Калинковичи 5 декабря 1944 года, вернувшись из эвакуации во время Великой Отечественной войны. Она пережила многие тяготы военного времени, будучи школьницей являлась участником трудового фронта, работая в эвакуации в одном из колхозов Оренбургской области. С глубокой печалью вспоминала Мария Ефимовна страшную трагедию оставшихся в оккупированном городе людей, расстрелянных захватчиками.

Стаж работы в профессии Марии Ефимовны Шерман составляет более сорока лет. Она приступила к работе в государственной нотариальной конторе в двадцатилетнем возрасте. Добросовестным отношением к профессии, постоянно получая новые знания и самосовершенствуясь, приобретала авторитет и уважение. В 1960 году окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Беззаветное служение закону, верность профессии были ее главными принципами.

Юридическая квалификация только часть того, чем должен обладать нотариус. Мария Ефимовна обладала огромным терпением, самообладанием, выдержкой, умением противостоять порой негативным проявлениям юридическими аргументами и психологическими приемами. Помогая профессиональными знаниями, проявляла отзывчивость и чуткость к каждому обратившемуся к ней человеку. Вспоминается ее чувство юмора, жизнерадостность, энергичность.

Проходят годы. Уклад жизни, привычные формы работы в эпоху глобализации и информатизации безусловно меняются. Незыблима константа, что нотариус всегда оплот законности и справедливости, высокопрофессиональный специалист, который держит марку профессии на самом высоком уровне. В наши дни от людей, обращающихся в нотариальную контору, часто можно услышать слова благодарности и уважения к Марии Ефимовне Шерман.

Мария Ефимовна Шерман награждалась медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью Жукова, юбилейными медалями, грамотами и благодарностями.

Автор: Т.А. Степук, нотариус Гомельского нотариального округа

Александра Сергеевна Бекишева родилась 24.10.1923 года, в д. Дрозды, Полоцкого района, Витебской области.

Александра Сергеевна Бекишева родилась 24.10.1923 года, в д. Дрозды, Полоцкого района, Витебской области.

Работала государственным нотариусом нотариальной конторы Браславского района с 13 ноября 1950 года по 12 февраля 1965 года.

Принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в качестве бойца саперной роты 60 стрелкового корпуса с ноября 1943 года по 9 мая 1945 года.

Награждена орденом Великой Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.

Умерла Александра Сергеевна Бекищева 28.12.2013 года. Ей было 90 лет.

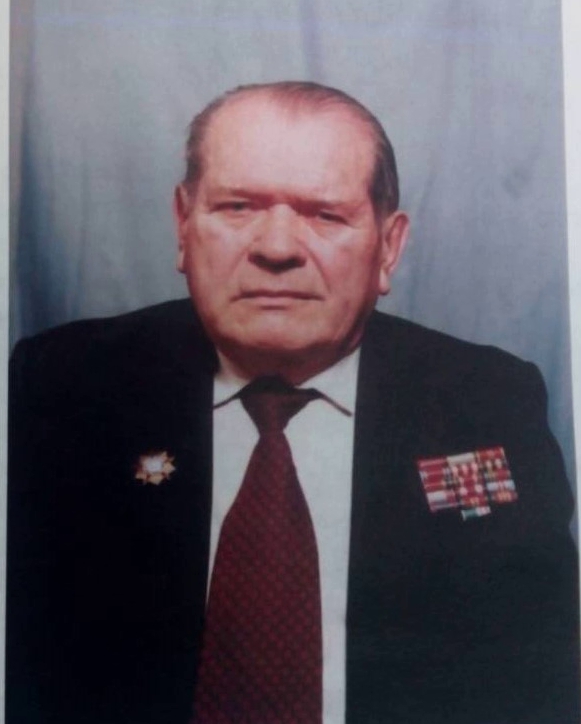

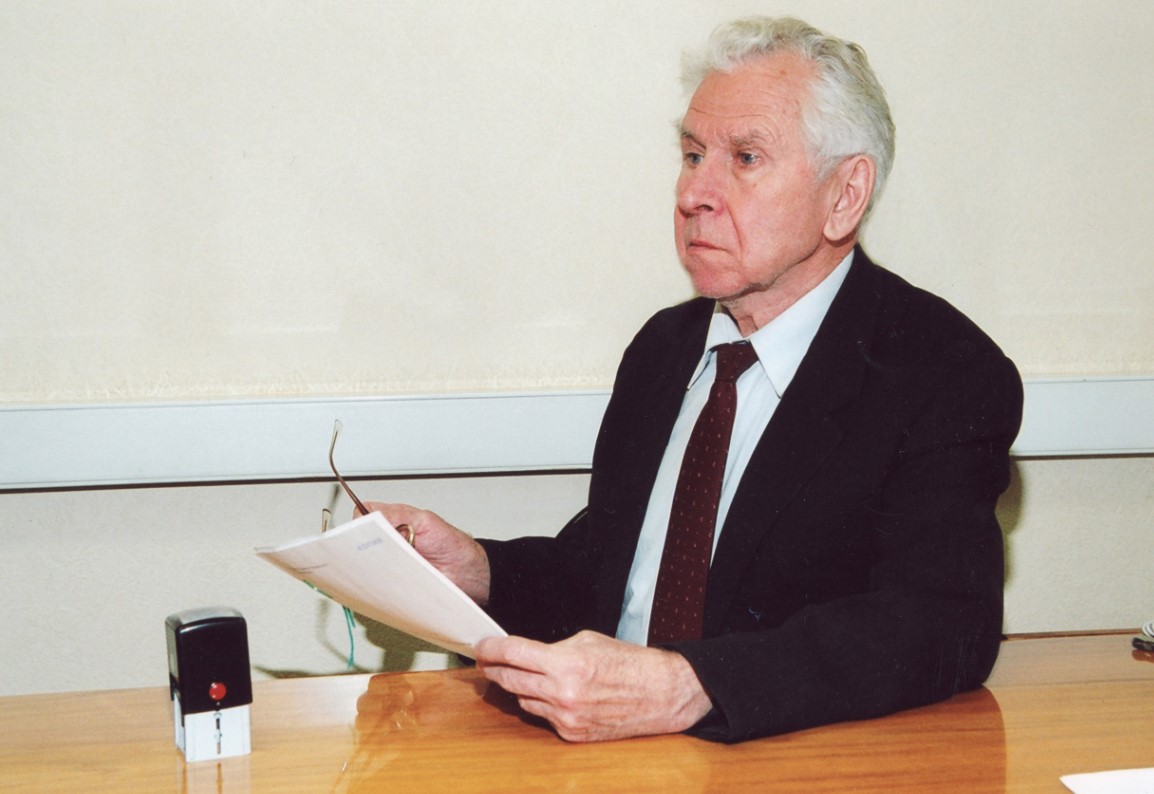

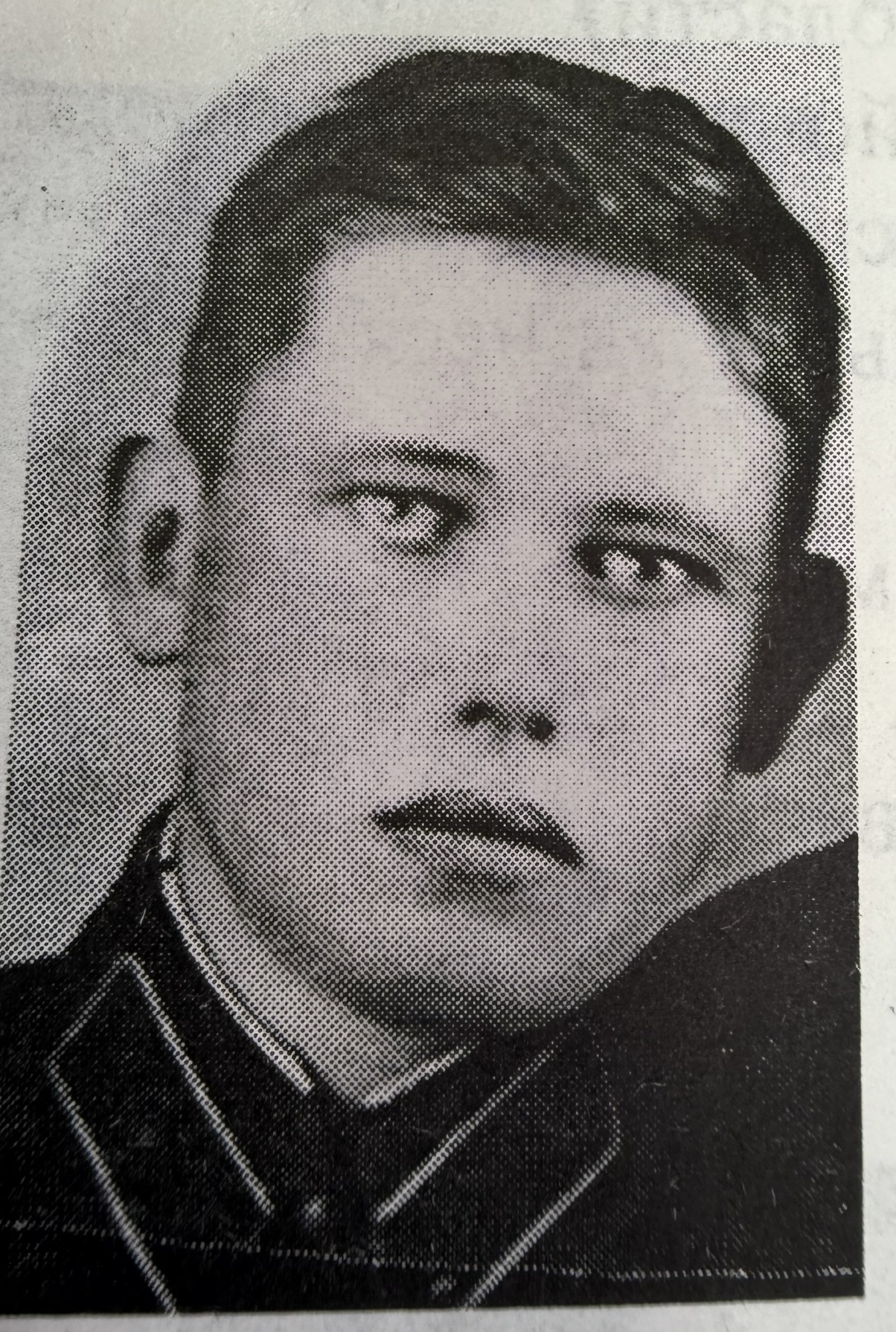

Фомин Михаил Михайлович был первым государственным нотариусом Воложинского района, возглавлял государственную нотариальную контору с момента ее образования в 1978, и прослужил в ней по 1991 год.

Фомин Михаил Михайлович был первым государственным нотариусом Воложинского района, возглавлял государственную нотариальную контору с момента ее образования в 1978, и прослужил в ней по 1991 год.

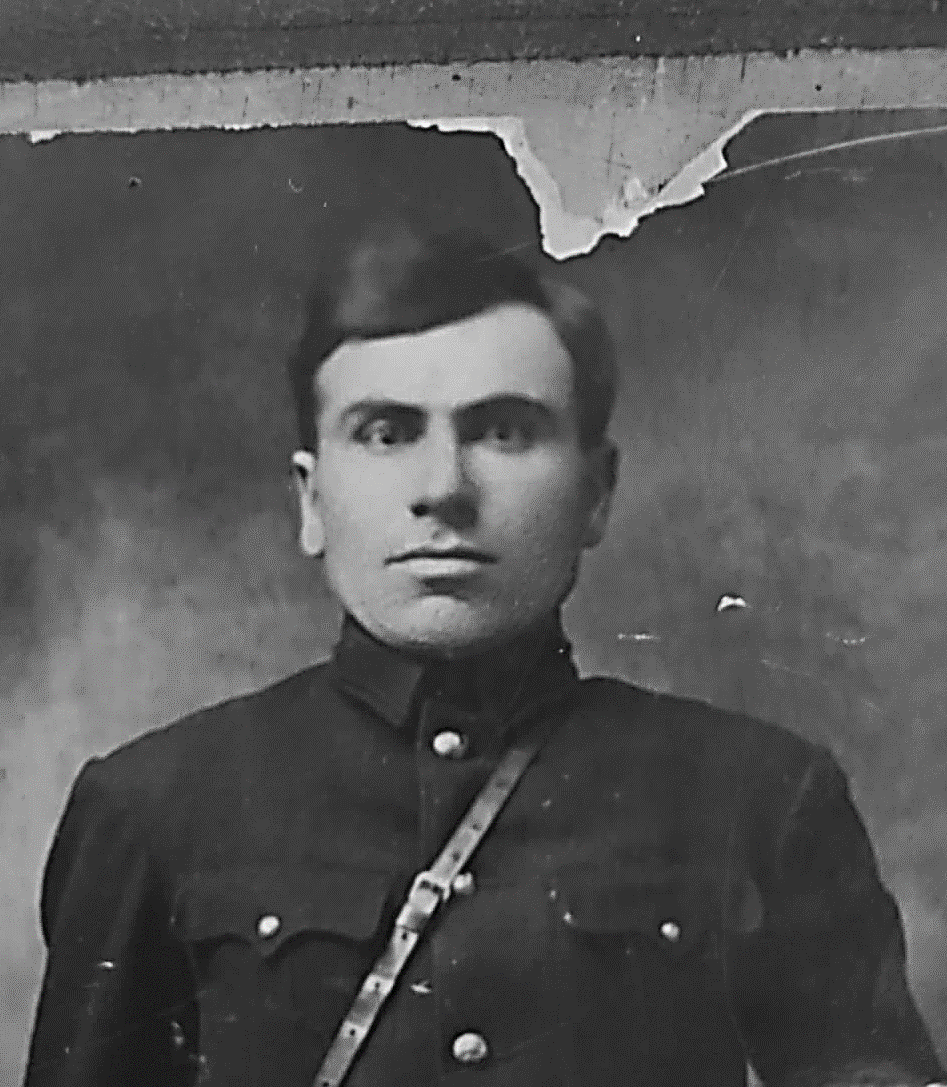

Родился он в 1923, в Тарусском районе Калужской области, Великую Отечественную войну прошел в составе особого партизанского отряда Медведева, принимал участие в боях за оборону Москвы.

Был награжден Орденом «Отечественной войны» II степени, медалями: «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», юбилейными медалями.

После войны Михаил Михайлович работал в уголовном розыске Воложинского РОВД Минской области. Оставив службу в звании подполковника милиции, Михаил Михайлович пришел в нотариат. По воспоминаниям его коллег по работе в милиции, о нем говорили, что «простодушный верит всякому слову, а Фомин - только истине».

С большой теплотой благодарностью вспоминают его и посетители нотариальной конторы старшего поколения, знавшие Михаила Михайловича.

Михаила Михайловича Фомина не стало 7 июля 2011 года.

В этом году исполняется 80 лет со дня окончания самой страшной войны в истории человечества — Второй мировой войны, начавшейся в 1939 году и завершившейся победой в 1945 году. За эти годы тысячи граждан из Атырауской области отправились на фронт, чтобы защитить нашу Родину. Старики и маленькие дети, оставшиеся в тылу, также участвовали в трудовой деятельности и оказывали помощь фронтовикам. Особое место среди них занимают дети того времени, которые сейчас являются ветеранами тыла.

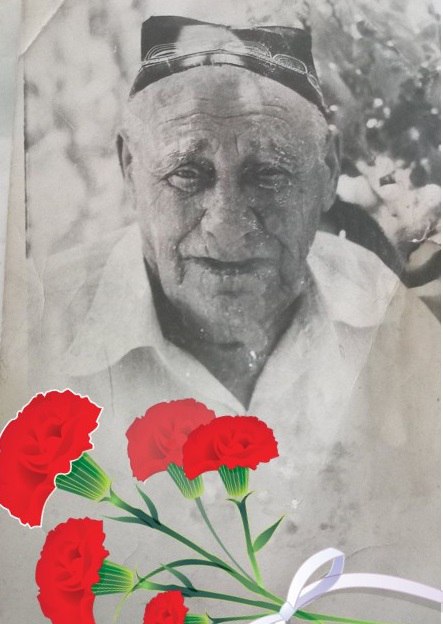

Одним из таких ветеранов является Тулеш Мырзахметович, ветеран нотариата, которому в канун 80-летия Великой Победы исполняется 90 лет. Тулеш Мырзахметович родился в 1935 году в селе Акжаикского сельского округа Махамбетского района Атырауской области. В период войны, когда ему было всего шесть лет, он вместе с взрослыми помогал на полях: косил сено, собирал урожай и ухаживал за домашними животными. Несмотря на тяжёлые времена, он успел закончить начальные, средние и старшие классы школы.

Одним из таких ветеранов является Тулеш Мырзахметович, ветеран нотариата, которому в канун 80-летия Великой Победы исполняется 90 лет. Тулеш Мырзахметович родился в 1935 году в селе Акжаикского сельского округа Махамбетского района Атырауской области. В период войны, когда ему было всего шесть лет, он вместе с взрослыми помогал на полях: косил сено, собирал урожай и ухаживал за домашними животными. Несмотря на тяжёлые времена, он успел закончить начальные, средние и старшие классы школы.

Свою трудовую деятельность Тулеш ага начал в Сартогайской сельской библиотеке, а затем работал в нескольких других библиотеках региона. В 1958 году он поступил в сельскохозяйственное училище механизации, получив специальность тракториста. Работая в совхозе Первомай, Тулеш ага не только трудился на полях, но и был избран депутатом Редутского сельсовета, а затем секретарем этого самого совета.

С 1978 по 1990 годы Тулеш Мырзахметович работал государственным нотариусом в Махамбетской районной нотариальной конторе. Воспоминания о той работе у него самые тёплые, несмотря на недостаток офисного оборудования и ресурсов. «Тогда мы работали всей душой», – говорит ветеран. Он активно занимался правозащитной работой, разъясняя населению порядок завещания и наследственного права.

Тулеш Мырзахметович с гордостью говорит о своей семье: с супругой Жайшы Таужановой они воспитали шесть сыновей и четырёх дочерей, у которых тоже есть свои семьи и дети. В общей сложности у них более сорока внуков и правнуков.

В честь своего немалого вклада в общество, Тулеш Мырзахметович был удостоен звания «Почетный работник системы органов юстиции» и «Почетный гражданин Махамбетского района». Его жизнь и трудовой путь служат примером для подрастающего поколения, ведь именно такие люди, как он, делают наш мир лучше.

Мы гордимся тем, что у нас есть такой ветеран, и желаем ему здоровья и долгих лет жизни!

Автор: Гульнар Масатова, нотариус города Атырау, председатель нотариальной палаты Атырауской области

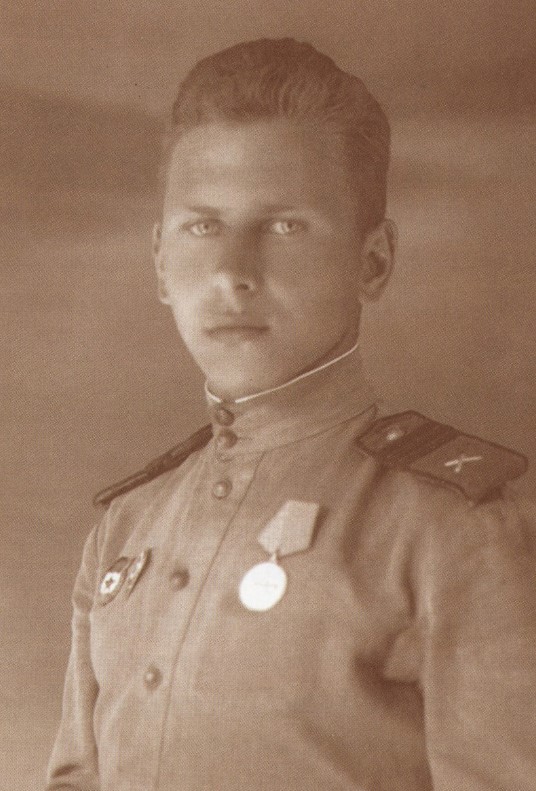

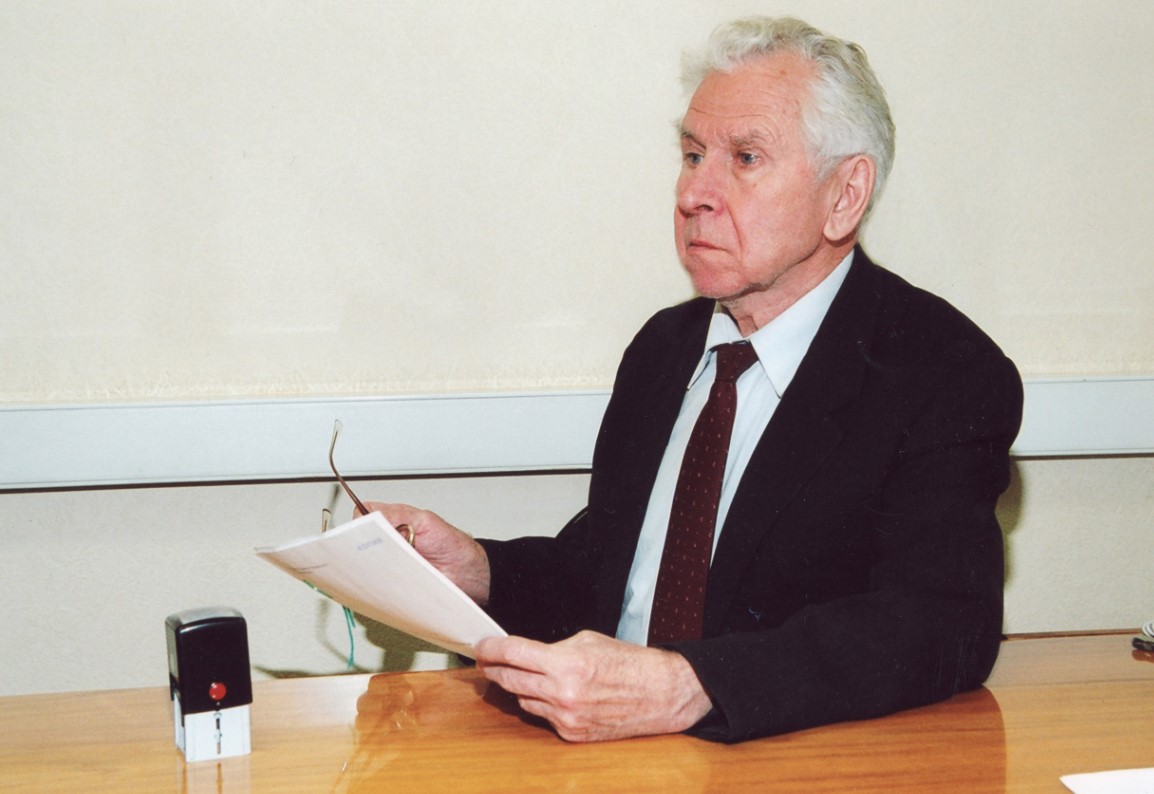

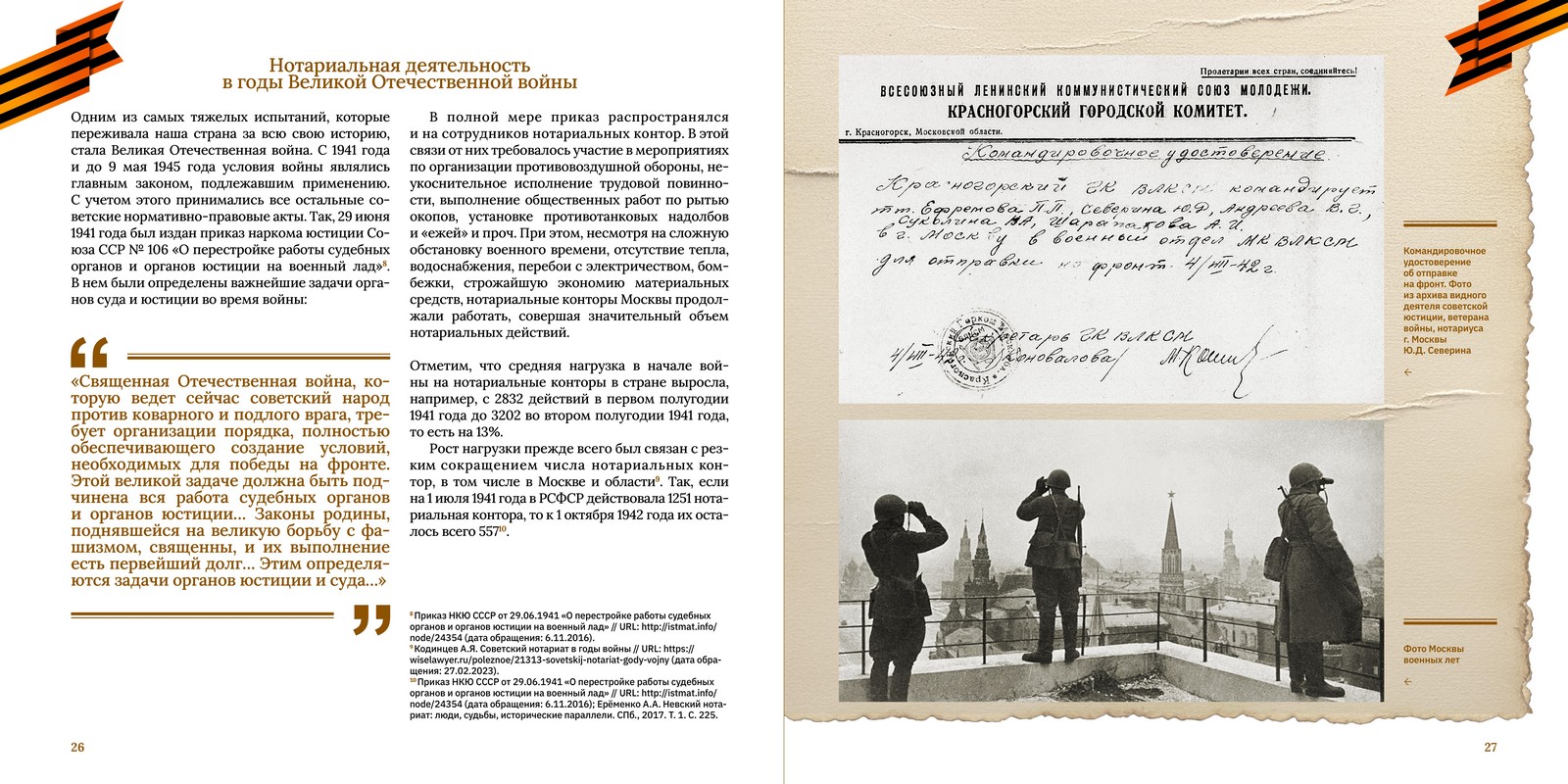

31 марта 2024 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Северина – ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля советской юстиции и нотариуса г. Москвы. Вот только некоторые этапы его профессиональной карьеры: член Верховного Суда РСФСР, ответственный работник ЦК КПСС, представитель советского правительства в Организации Объединенных Наций, первый заместитель Министра юстиции России.

31 марта 2024 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Северина – ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля советской юстиции и нотариуса г. Москвы. Вот только некоторые этапы его профессиональной карьеры: член Верховного Суда РСФСР, ответственный работник ЦК КПСС, представитель советского правительства в Организации Объединенных Наций, первый заместитель Министра юстиции России.

По воспоминаниям знавших его людей Юрий Дмитриевич был разносторонне талантливый, самобытный человек, и каждая веха в его карьере являлась подтверждением уникальных свойств его личности.

Он прожил очень яркую, насыщенную событиями и впечатлениями жизнь, был кристально честным человеком своей эпохи и остался верен своим идеалам до конца.

Юрий Дмитриевич родился 31 марта 1924 года в Южском районе Ивановской области. Отец работал директором школы, стал впоследствии руководителем РОНО, а мать была домохозяйкой. До войны семья переехала в пригород Москвы – сын оканчивал школу, и надо было думать о дальнейшем образовании.

Юрий предчувствовал, что его поколению придется сражаться с фашистской Германией. Когда началась война, он с отцом по географической карте с горечью отмечал флажками границы отступления нашей армии. До этого в возрасте 13-14 лет вместе с другом предпринял попытку пробраться в Испанию бить фашистов. Отец, догадавшись, куда мог пропасть сын, связался с милицией, и ребят сняли с поезда.

Война

Воспитанный в семье твердых нравственных устоев, на патриотических фильмах 30-х годов, глубоко переживая отступление Красной армии, по окончании десятого класса он заявил родителям: «Как хотите, а я так больше не могу. Я ухожу на фронт!»

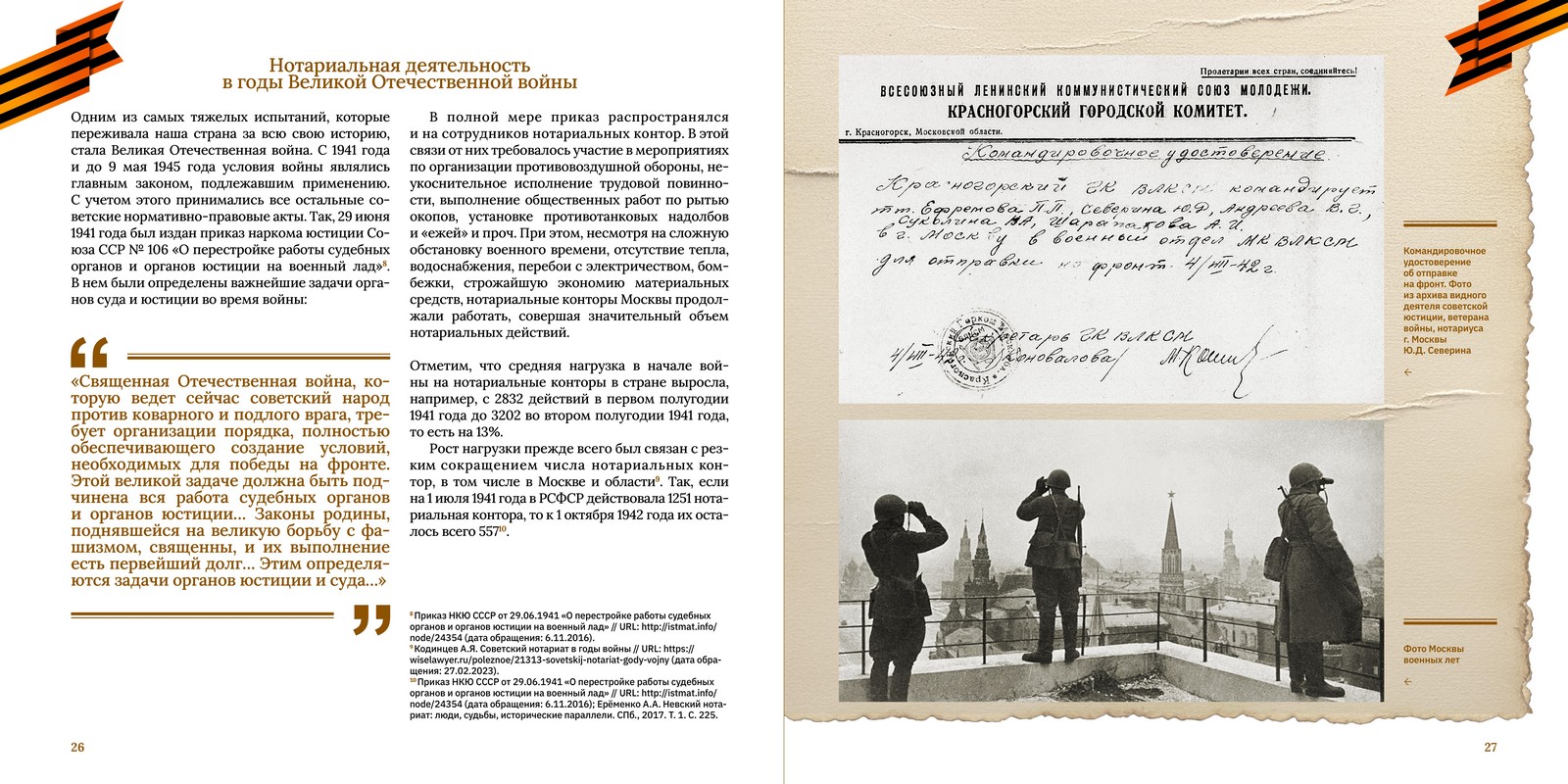

Шел 1942 год. Военный комиссар ничего не хотел слышать о мобилизации вчерашних школьников, и Юрий с одноклассниками обратились в Красногорский горком комсомола – и получилось. Из его воспоминаний: «3 августа в школу позвонили: кто желает пойти на фронт, должен явиться завтра в 10 утра в горком. Собрались как за грибами. Сели на велосипеды, передали известие друзьям и одноклассникам. Никто не отказался. Утром пораньше собрались у школы и пошли».

Шел 1942 год. Военный комиссар ничего не хотел слышать о мобилизации вчерашних школьников, и Юрий с одноклассниками обратились в Красногорский горком комсомола – и получилось. Из его воспоминаний: «3 августа в школу позвонили: кто желает пойти на фронт, должен явиться завтра в 10 утра в горком. Собрались как за грибами. Сели на велосипеды, передали известие друзьям и одноклассникам. Никто не отказался. Утром пораньше собрались у школы и пошли».

В горкоме ребят усадили за столы и накормили. Впервые с начала войны они досыта поели - время было голодное. Выдали каждому по целому батону хлеба и комсомольскую путевку на фронт – одну на пятерых.

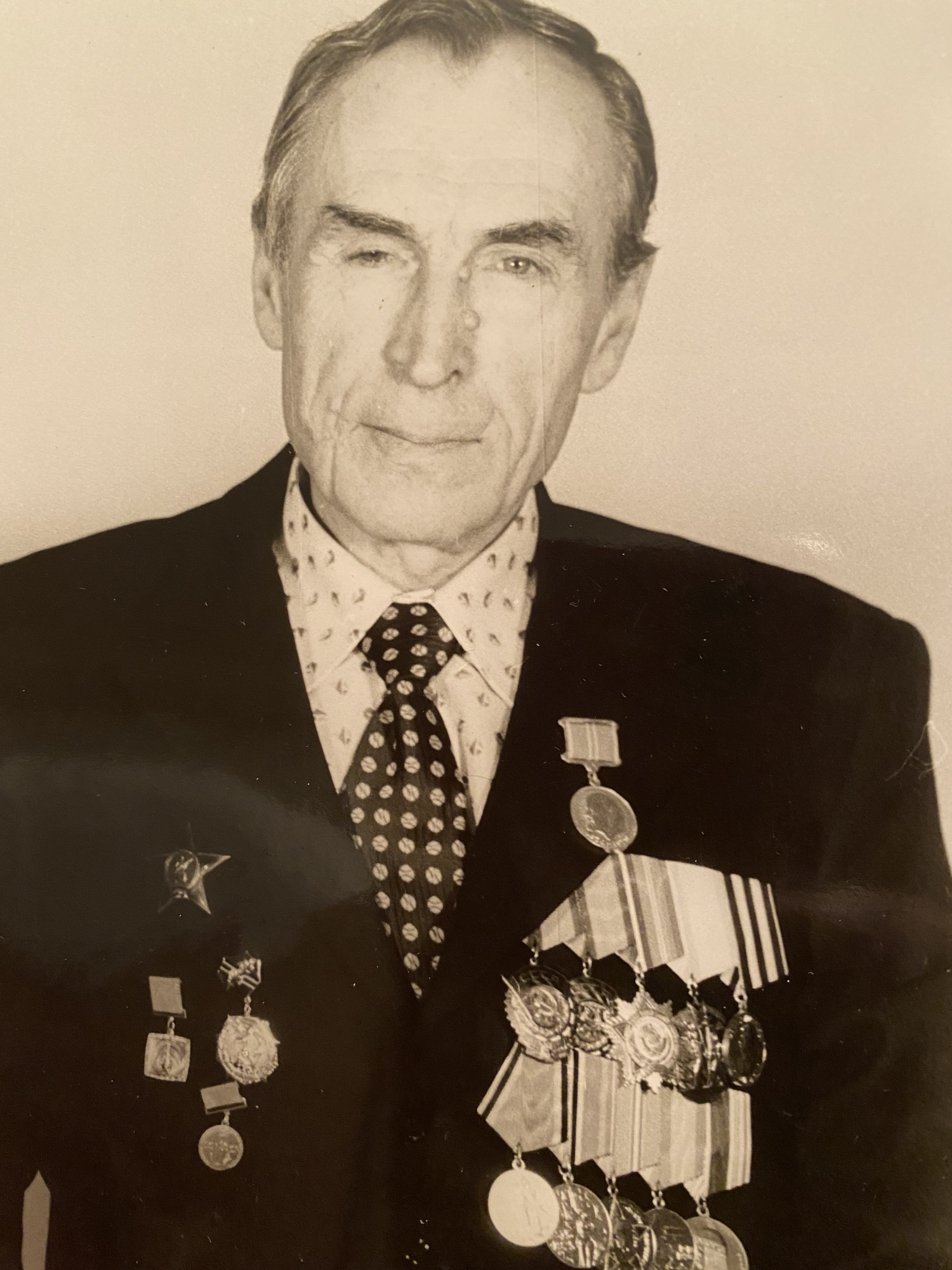

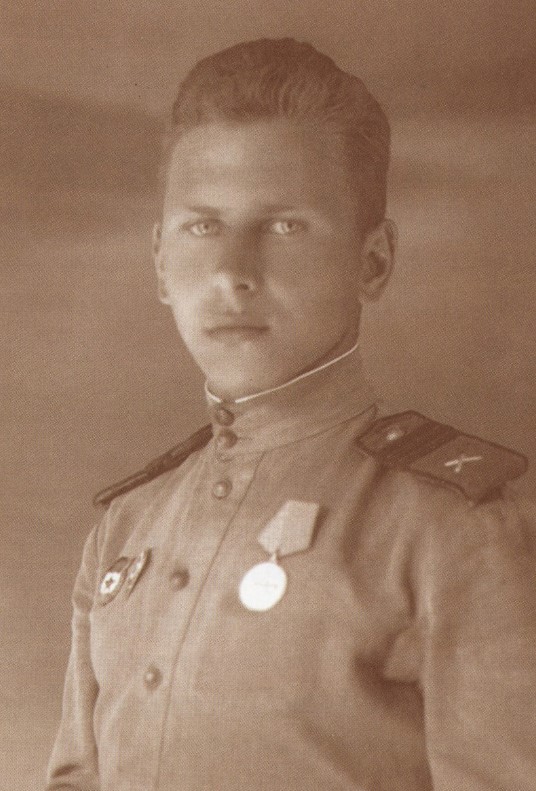

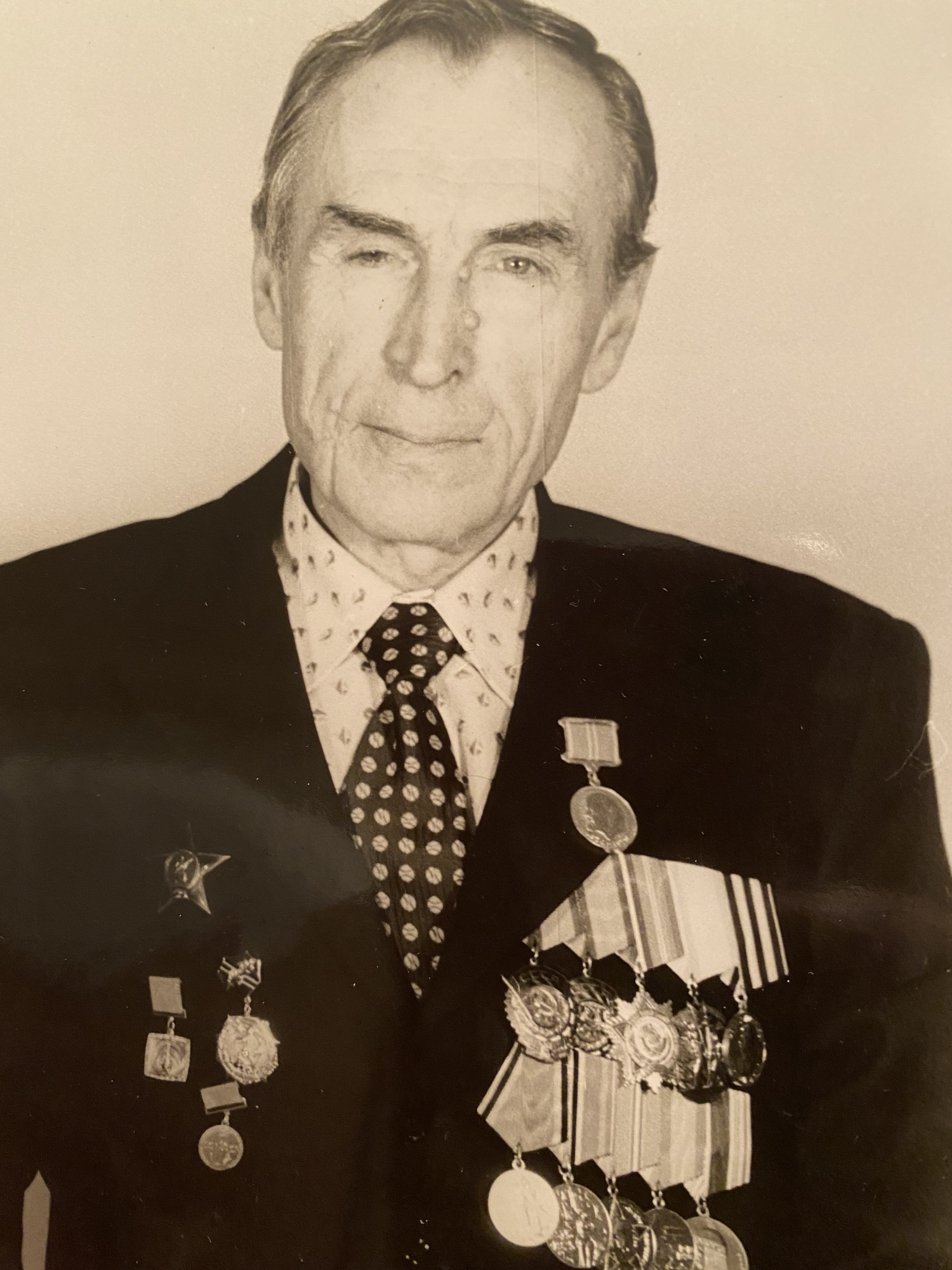

Юрий Дмитриевич считал за счастье, что ему довелось участвовать в войне и внести свой вклад в Победу. Он прошел большой боевой путь, сражаясь в составе 95–го гвардейского артиллерийского полка на Северо-Западном, Западном, затем на 3-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Смоленска, Витебска, Каунаса, Вильнюса, взятии Кенигсберга, в котором встретил День Победы. Боевой путь гвардии старшего сержанта Северина, которому в марте 1945 года исполнился лишь 21 год, был отмечен четырьмя боевыми орденами и восемнадцатью медалями, среди них – орден Славы (до революции – «Георгиевский крест»), Отечественной войны, медаль «За отвагу» и т. д.

Он помнил о пятнадцати явных ситуациях, когда ему чудом удалось избежать гибели. Но фронтовая судьба хранила Юрия от смерти и ранений. Лишь во время ожесточенных боев в Кенигсберге он получил контузию.

После демобилизации в 1947 году Юрий поступил на юридический факультет МГУ. Так начался его профессиональный путь, отмеченный в 1984 году почетным званием «Заслуженный юрист РСФСР».

Профессия

Окончив университет, как и школу, с отличием, Юрий Северин был направлен работать в Верховный суд СССР на должность консультанта Судебной коллегии по уголовным делам. Молодой юрист готовил тексты руководящих постановлений и обзоров судебной практики, делал доклады на Пленумах, в том числе и по делам необоснованно репрессированных. Был включен в выездную бригаду ЦК КПСС для инспектирования и оказания помощи судам союзных республик. Одновременно заочно окончил аспирантуру при Институте права Академии наук СССР.

Последняя должность Юрия Дмитриевича в высшей судебной инстанции страны – член Верховного суда РСФСР.

С 1963 по 1974 год Юрий Дмитриевич работал в Отделе административных органов ЦК КПСС. Авторитетный юрист Северин курировал организацию работы судов, выполнял поручения секретарей ЦК КПСС, в тесном контакте с высшими судебными органами союзных республик разбирался с заявлениями и жалобами о проявлениях коррупции высокопоставленными должностными лицами, в частности, в Дагестане, фактами хищения на сибирских золотых приисках, бесхозяйственностью и злоупотреблениями в Якутии, проверял сигналы о взяточничестве в Узбекистане. Выполнение многих поручений носило крайне рискованный характер.

В 1970 году было воссоздано Министерство юстиции СССР, а в 1976 году Юрий Дмитриевич был назначен заместителем министра юстиции РСФСР, а затем первым заместителем министра. Пришлось восстанавливать систему юстиции, которая была ликвидирована при Н.С. Хрущеве и несколько лет не функционировала. И вот здесь сошлись два дарования Юрия Дмитриевича – он стал одним из «архитекторов» возрождаемой юстиции. Законопроектная деятельность, подбор высококвалифицированных кадров – все это требовало напряженной работы и полной самоотдачи.

Воспоминания коллег

Александр Яковлевич Сухарев - государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист Российской Федерации, в 90-е годы - министр юстиции России и Генеральный прокурор СССР в своем предисловии к книге Юрия Дмитриевича «Молнией небо расколото»[i] пишет: «Будучи консультантом высшего органа правосудия Союза ССР, членом Верховного суда РСФСР и ответственным сотрудником аппарата ЦК КПСС, курировавшим проблемы правосудия, Ю.Д.Северин проявил недюжинные аналитические способности. При его определяющем влиянии в период работы первым заместителем министра юстиции России закладывались основы демократизации судопроизводства, принципы защиты прав и свобод личности, строжайшего соблюдения законности…

С чувством благодарности Юрию Дмитриевичу могу свидетельствовать, что именно ему принадлежала роль генератора, задававшего тон строительству всего каркаса здания юстиции на громадных евроазиатских просторах нашего федеративного государства… Велика заслуга Ю.Д. Северина в становлении и развитии системы правового воспитания населения».

Будучи в эти же годы депутатом Моссовета, Юрий Дмитриевич возглавлял Комиссию по законности Московского городского Совета народных депутатов.

Международная деятельность

Юрий Дмитриевич неоднократно принимал участие в подготовке договоров правовой помощи с другими странами, представлял нашу страну в ООН на конгрессах и симпозиумах по правовым вопросам и проблемам борьбы с преступностью.

В Оттаве он знакомился с работой Верховного суда Канады, низовых судебных органов, суда присяжных. Был очень запомнившийся визит во Францию, где обсуждалась очень важная тема: «Юстиция в условиях рыночной экономики». После окончания работы французские юристы устроили прием в ресторане Эйфелевой башни. Узнав, что в зале находятся русские, французы стали подходить, чокаться, петь русские песни… Обстановка была самая дружественная. А наутро вышла «Фигаро» с благожелательной заметкой под названием: «Русские раскачали Эйфелеву башню».

В США, в Гарвардском университете, советская делегация с его участием знакомилась с особенностями корпоративных прав Соединенных Штатов и образовательным процессом этого знаменитого учебного заведения. А в Новом Орлеане Юрию Дмитриевичу было вручено свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин».

Заслуги юриста Ю.Д. Северина также отмечены грамотой правительства Венгрии.

В 1979-1981 годах Юрий Дмитриевич был командирован в Афганистан в качестве советника правительства по правовым вопросам. Консультировал афганское правительство, прокуратуру и Верховный суд по вопросам юридического обеспечения реформ, подготовки конституции страны. Работа там стала особой страницей в его жизни, как по сложности решаемых задач, так и по степени риска.

Нотариат

В 1992 году после 18 лет службы Министерстве юстиции РСФСР Юрий Дмитриевич ушел с поста первого заместителя Министра. Некоторое время был вице-президентом Российской правовой академии Минюста России, а в 1994 году пришел работать в московский нотариат. И здесь, как и всюду, где ему доводилось служить, он пользовался огромным уважением и непререкаемым авторитетом, стал «Гвардии старшим нотариусом». Не случайно нотариусы Москвы единогласно избрали его председателем Комиссии по профессиональной этике, которую он возглавлял вплоть до сложения полномочий в 2006 году.

За трудовые заслуги Юрий Дмитриевич был удостоен орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медали Анатолия Кони – высшей награды Министерства юстиции России.

Кандидат юридических наук Ю.Д.Северин является автором 82 печатных работ, среди которых монументальный «Комментарий к Уголовному кодексу», «Организационные основы правосудия», «Основы советского законодательства». В начале 1990-х годов им была подготовлена докторская диссертация, но защищать ее в обстановке очернения истории СССР, принципиально не стал.

На фотографии: ЖОХОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1918-2011 годы, участник Великой Отечественной войны, Северо-западный фронт, сапер. Техник роты. Мой дед.

ДМИТРИЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,

1924-1943, участник Великой Отечественной войны, Западный фронт, 1095 стрелковый полк 334 дивизии, командир пулеметного взвода.

Мой дядя.

ДМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,

1907-1970г, участник Великой Отечественной войны, кавалерийский корпус генерала Белова. Мой дядя.

ДМИТРИЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ,

1925-2000, участник Великой Отечественной войны, Уральский добровольческий танковый корпус, имеет два Ордена Славы. Мой дядя.

МАМЛЫГИН ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ.

1902 -1975 гг.

участник Великой Отечественной войны. Мобилизован 25 августа 1941 года, служил в артиллерии -175 артполк, 37-й стрелковой дивизии. Карельский и Прибалтийский фронт. Зять моего деда Жохова И. А.

МИТЯСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,

Родился 1923 год. Участник Сталинградской битвы, командир инженерно-саперной группы. Награжден орденами и медалями. В 1958 году закончил Военно-инженерную академию им.Куйбышева в Москве.

Зять моей бабушки Жоховой -Дмитриевой Е.Г. ( жена моего деда Жохова И.А.)

ЕМЕЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

Родился в 1918 году в Агаповке, Челябинской области . С родителями жил в Киргизии с 1938 года. Прошел всю войну.

Двоюродный брат моего деда Жохова И.А.

ЕМЕЛЬЯНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ,

1895-1957 г.г.

Мобилизован в 1943 году, служил в пехоте. Инвалид Великой Отечественной войны. Дядя моего деда Жохова И. А.

ДМИТРИЕВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 1912 г.р. Участник Великой отечественной войны. Засекречен. После войны жил с семьей в Риге. Умер примерно 1989 год. Мой дядя

ДМИТРИЕВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 1912 г.р. Участник Великой отечественной войны. Засекречен. После войны жил с семьей в Риге. Умер примерно 1989 год. Мой дядя

Ветеран Ленинградского нотариата

Ветеран Ленинградского нотариата

«В 1941 году я поступила на работу в Ленинградскую областную нотариальную контору, а с 24 февраля 1942 года начала работать в качестве секретаря в Первой государственной нотариальной конторе. С 1954 года там же продолжала работать уже в качестве нотариуса.

22 июня 1941 года выдался прекрасный солнечный день. Утром стало известно, что немцы начали против нас войну. Как-то не верилось в это сообщение. Затем по радио объявили, что в 12 часов 15 минут будет чрезвычайное правительственное сообщение. Из этого сообщения мы узнали, что в 4 часа утра немцы вероломно перешли нашу границу от Балтийского до Черного моря и продвинулись довольно далеко в глубь нашей территории. Это событие по-настоящему я в этот момент не осознала. Казалось, что это временное явление и через несколько дней мы погоним их обратно. В первую же ночь с 22 на 23 июня была первая воздушная тревога. Воздушные тревоги были часто, но сначала бомбежек не было совсем. В начале войны мне часто приходилось работать на рытье противотанковых окопов и траншей. Почва была каменистая, рыть было очень трудно, инструмента хорошего не было. Семью хотели эвакуировать, но мы не эвакуировались и остались в Ленинграде.

8 сентября в 7 часов вечера началась воздушная тревога. Была первая бомбежка города и от нее сгорели Бадаевские склады. Горели мука, сахар. Закрылись коммерческие магазины. С 12 сентября нормы продуктов были уменьшены, но они были еще терпимы. Начались практически ежедневные бомбардировки. Рабочим выдавали по 400г. хлеба, а служащие получали по 300г. 9 ноября немцы захватили г. Тихвин. Нам объявили, что там были ленинградские продовольственные базы и в связи с этим норму хлеба убавили до 300г. рабочим и до 200г. служащим. Вскоре норма еще раз снизилась до 250 рабочим и 125 служащим. В хлеб подмешивали всякие примеси, отчего он был непитательным и непропеченным.

В декабре перестали ходить трамваи. Не было дров, перестали действовать водопровод, канализация. Не было электричества. Люди все были бледные, худые, опухшие, с водяными мешками под глазами. Пока идешь от дома до работы, встретишь не один десяток санок, на которых везли покойников. На улицах не услышишь смеха, не увидишь ни одного улыбающегося лица. В эти страшные дни без света, без воды, лишенные вестей от уехавших близких, в квартирах с выбитыми стеклами, закопченных и пропахших нечистотами, люди часто не выдерживали и погибали. Веру в победу мы все равно не теряли. 25 декабря был незабываемо радостный день- стало известно о прибавке хлеба с 250 до 350 г. У служащих была прибавка с 125 до 200г.

Во время блокады работало только две нотариальные конторы. Наша нотариальная контора, расположенная в доме 44 по Невскому проспекту и нотариальная контора на улице Ракова, которую впоследствии закрыли и на весь Ленинград и Ленинградскую область продолжала работать только одна Первая государственная нотариальная контора. Работало в ней два нотариуса. Старшим нотариусом - Евгения Петровна Толкачева, а заместителем у нее был Лебедев Михаил Александрович, бывший старший нотариус города Пскова. В Первой нотариальной конторе Евгения Петровна отработала нотариусом почти тридцать лет. И хотя у нее не было высшего юридического образования, она была очень грамотным и толковым нотариусом. Сама она была из женщин, так называемых «красных платочков», и пришла в нотариат прямо с завода.

Людские очереди к нам начинались порой от улицы Бродского. Очень много людей приходило снимать копии свидетельства о смерти для получения страховки. Начинали работать мы в десять утра и работали до пяти часов вечера. Никаких опозданий не признавалось. Вся нотариальная деятельность существовала, нотариальные услуги городу мы выполняли полностью.

Благодаря нашему старшему нотариусу, нам удалось прикрепиться к кафе «Киви сава», где сейчас расположился гриль-бар, на Невском 44. Утром приходили в кафе и нам давали горячую воду, кусочек хлеба и немножко соевой каши. В обед - только горячая вода.

Зимой было очень холодно. В здании над нами располагался 20-й трест, который для обогрева возил ящики и они с нами иногда делились - то ящик нам дадут, то картон, чтобы буржуйку топить. Уже сейчас не помню, то ли на рытье окопов, или на ломке домов, где мы должны были отработать для получения талонов на дрова, я заболела тифом. Меня отвезли в больницу и к моему ужасу остригли наголо, да еще меня покормили только после того, как старший нотариус привез мою продовольственную карточку.

Все нотариусы, поколения 50-х- 80-х годов прошли очень хорошую практику в нашей замечательной Первой государственной конторе. Через ее «мясорубку», я считаю, прошли все лучшие нотариусы города. И в этом есть хоть небольшая, но и моя заслуга».

Источник: http://notarymuseum.spb.ru/veterany

80 лет Великой Победе! Поколение, принимавшее непосредственное участие в событиях тех лет, уже вошло в историю. Но память жива, потому что живы их дети и внуки, слышавшие рассказы и воспоминания людей, которые все делали для того, чтобы победить нацизм, выстоять и одержать победу в долгой и страшной войне. И неважно, где они были – на передовой, в госпиталях или в тылу – они все жили ожиданием этого дня – дня Победы.

В каждой семье своя память о Великой Отечественной. У кого-то хранятся фотографии родных, не вернувшихся с полей войны, у кого-то ордена и медали отцов и дедов, которые те гордо надевали, когда шли на майские демонстрации и парады, у кого-то – письма тех лет. И именно в эти солнечные майские дни, в преддверии 9 Мая особенно остро всплывают в памяти воспоминания о родных и близких, бережно перелистываются документы и фотографии, а к горлу подкатывает комок, и невозможно сдержать слезы…

Мои корни по маминой линии – из Беларуси. Дедушка – Иванькович Константин Фомич родился в Полоцке в 1894 году, а бабушка – Иванькович (Михайлова) Надежды Логиновна – в Бресте в 1900 году. Познакомились они в 1920 году – молодой врач и медсестричка лечили больных тифом. В Полоцке у молодой семьи медиков родились 2 дочки. После учебы в Военно-Медицинской Академии дедушка был направлен в Ленинград. Потом была советско-финляндская война 1939-1940 годов, в которой принимал участие военврач Иванькович К.Ф.

Мои корни по маминой линии – из Беларуси. Дедушка – Иванькович Константин Фомич родился в Полоцке в 1894 году, а бабушка – Иванькович (Михайлова) Надежды Логиновна – в Бресте в 1900 году. Познакомились они в 1920 году – молодой врач и медсестричка лечили больных тифом. В Полоцке у молодой семьи медиков родились 2 дочки. После учебы в Военно-Медицинской Академии дедушка был направлен в Ленинград. Потом была советско-финляндская война 1939-1940 годов, в которой принимал участие военврач Иванькович К.Ф.

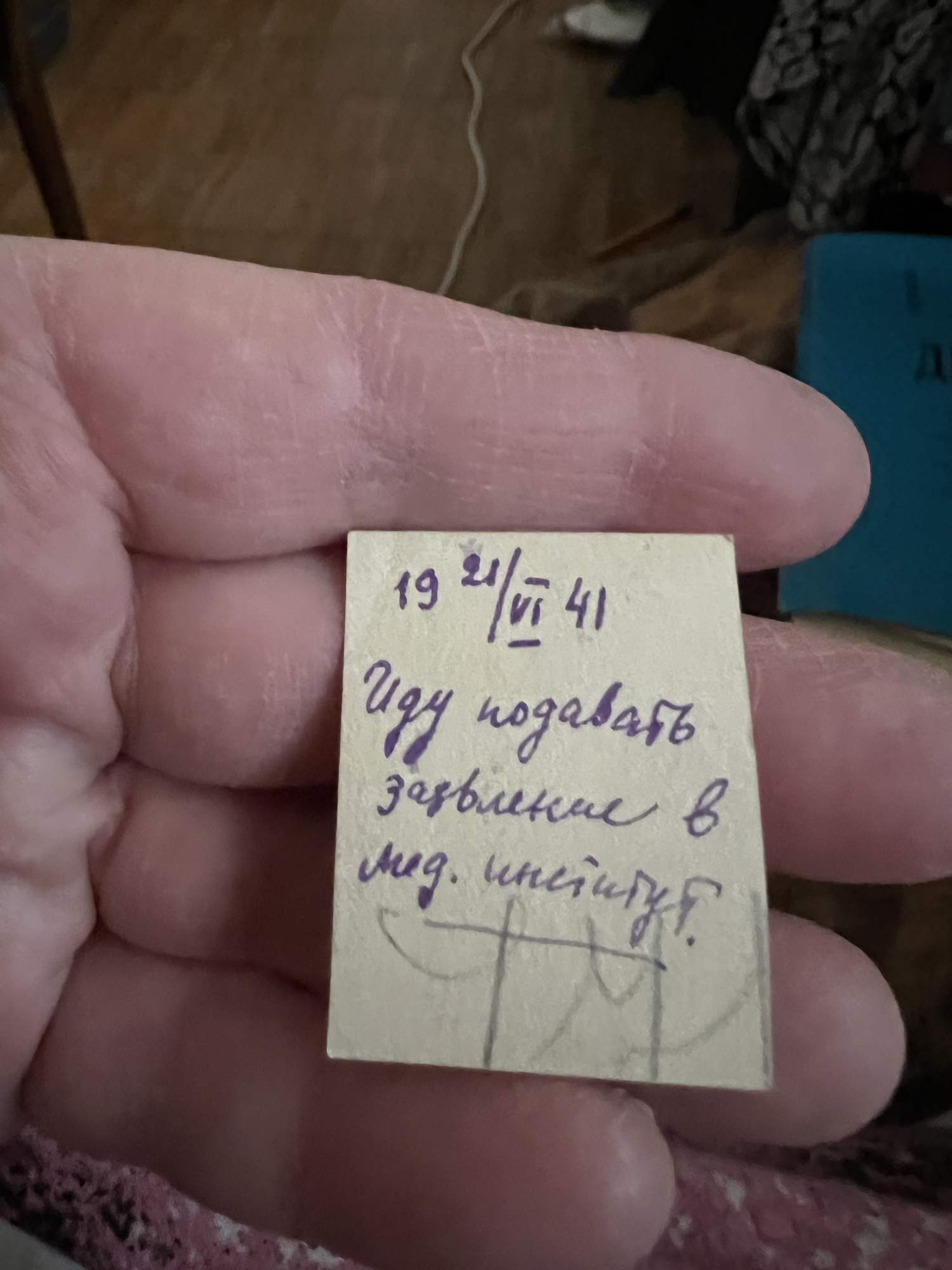

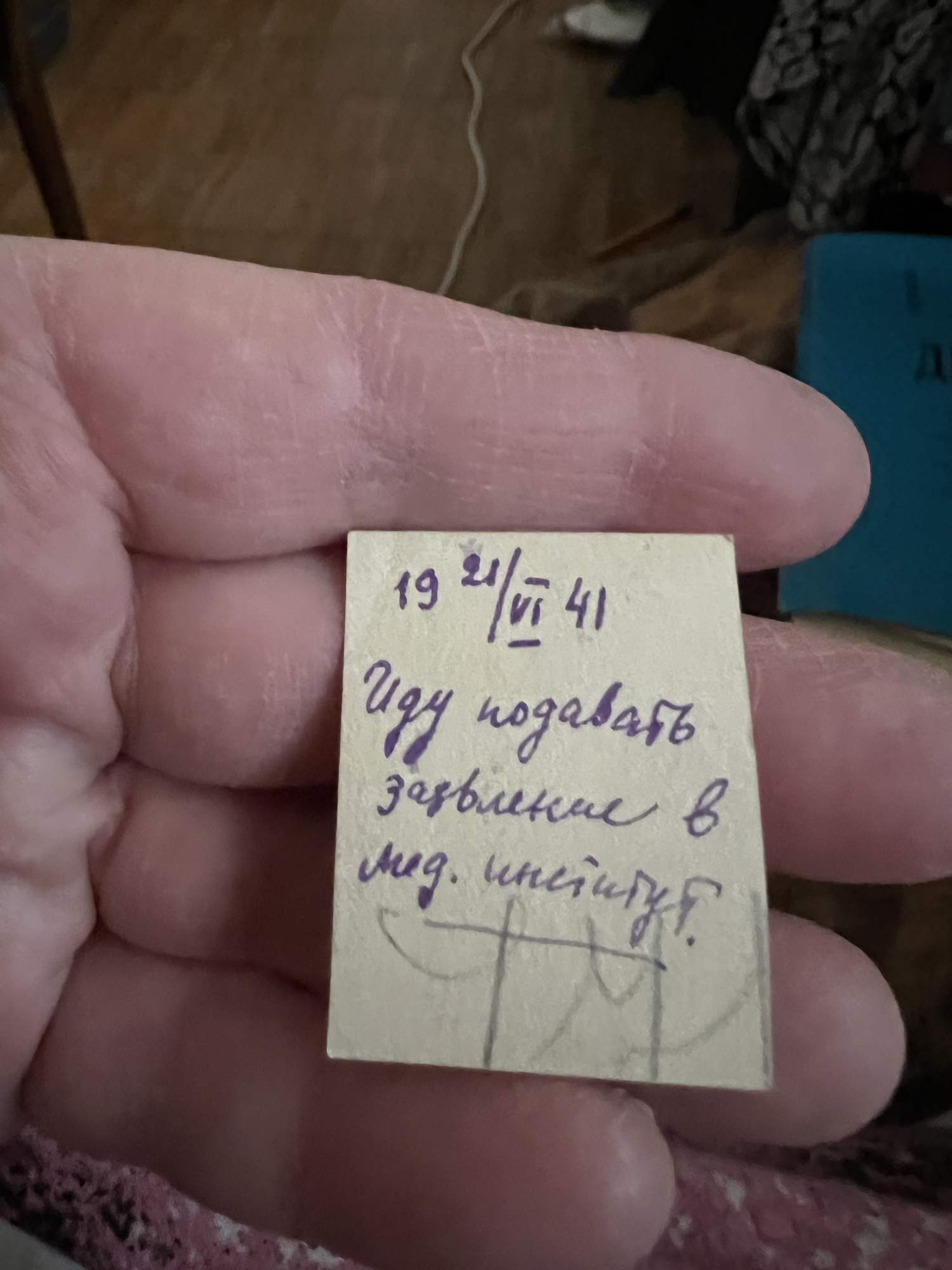

Июнь 1941 года, старшая дочь Ирина закончила школу, 19 июня – выпускной бал, а через пару дней – сдавать документы для поступления в Медицинский институт. Младшая дочь – Людмила – перешла в 10-й класс и тоже грезит о медицине…

Июнь 1941 года, старшая дочь Ирина закончила школу, 19 июня – выпускной бал, а через пару дней – сдавать документы для поступления в Медицинский институт. Младшая дочь – Людмила – перешла в 10-й класс и тоже грезит о медицине…

С первых дней войны дедушка был в армии, служил в госпиталях, оперировал и спасал раненых. А чуть позже в составе 42-й Армии Ленинградского фронта вместе с ним служили 2 его дочери, выполняя обязанности санитарок и медсестер. Эвакогоспиталь располагался недалеко от самого центра Ленинграда, на Московском проспекте, рядом с Фонтанкой. И жили они по месту службы – транспорт не работал, а добираться до дома на Петроградской стороне удавалось не каждый день. Несмотря на усталость и голод надо было обязательно навестить маму, которая работала в больнице операционной медсестрой, и поделиться с ней своими пайками, которые были чуть побольше, чем у вольнонаемных.

С первых дней войны дедушка был в армии, служил в госпиталях, оперировал и спасал раненых. А чуть позже в составе 42-й Армии Ленинградского фронта вместе с ним служили 2 его дочери, выполняя обязанности санитарок и медсестер. Эвакогоспиталь располагался недалеко от самого центра Ленинграда, на Московском проспекте, рядом с Фонтанкой. И жили они по месту службы – транспорт не работал, а добираться до дома на Петроградской стороне удавалось не каждый день. Несмотря на усталость и голод надо было обязательно навестить маму, которая работала в больнице операционной медсестрой, и поделиться с ней своими пайками, которые были чуть побольше, чем у вольнонаемных.

Невозможно представить, что пережили эти молодые девочки – и страх, и боль, и ужас, и горе. Падали с ног от усталости, но делали свое дело, вкладывая в него все свои силы и душу. Не сломались, не сдались, упрямо шли к самому заветному, долгожданному и счастливому дню – Дню Победы, который навсегда стал для всей нашей семьи самым главным Праздником, ярким, светлым, озаренным салютами, но с привкусом слез. А после – с еще большим желанием – поступление в медицинские вузы и жизнь, отданная медицине и служению людям. Это про мою маму – Стадник Ирину Константиновну и тетю – Иванькович Людмилу Константиновну. Папа Стадник Федор Егорович был тружеником тыла в Великую Отечественную.

А для дедушки война закончилась на Дальнем востоке в сентябре 1945 года. Затем – службы в Военно-Медицинской академии и написание работ по бесценному опыту военной хирургии для многотомного издания «Опыт Советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». А в память о спасенных им жизнях хранится коллекция трофейных осколков.

А для дедушки война закончилась на Дальнем востоке в сентябре 1945 года. Затем – службы в Военно-Медицинской академии и написание работ по бесценному опыту военной хирургии для многотомного издания «Опыт Советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». А в память о спасенных им жизнях хранится коллекция трофейных осколков.

И еще одним членом нашей семьи мы гордимся – мой дядя Иванькович Николай Филиппович, лётчик-истребитель 875-го авиационного полка, был тяжело ранен в феврале 1943 года. Десять месяцев врачи боролись за его жизнь. В октябре 1943 года был выписан из госпиталя, без глаза и без обеих рук. Поступил в Московский авиационный институт, однако затем перевёлся в Московский финансовый институт, который с отличием окончил в 1947 году.

Такая вот краткая военная история одной простой семьи. Оказалось, очень сложно написать о своем, родном, до боли близком, но уже ставшем недосягаемо далеком, и живущем в памяти и в сердце.

Я – нотариус, но династия медиков в нашей семье продолжается. Моя старшая дочь тоже стала врачом. По зову сердца, по призванию. И память о наших родных передается из поколения в поколение.

Это история, спетая сердцем, пропущенная через души тех, кто хранит правду и закон сегодня, чтобы отдать дань тем, кто защищал Родину тогда.

Песня, рожденная в нотариальных сердцах. Исполнители - помощники нотариусов, хор – члены молодежных Советов НПВО.

Съемки проходили с полной исторической достоверностью. Настоящая форма, подлинные предметы военного быта, даже Поезд Победы, ставший символом возвращения домой. Нотариусы, обычно склонившиеся над документами, здесь – бойцы, медсестры, труженики тыла. Они шаг за шагом воссоздали события тех лет, чтобы зритель не просто увидел, а почувствовал – каково это было.

- Мы не играли. Мы проживали эти моменты. Каждый кадр – это наша благодарность, - поделился главный герой фильма Филин Никита. Ему вторит Дарья Степанова, главная героиня: - Наша клятва: никто не забыт.

Пока одни нотариусы работали, оформляли документы под бомбежками, другие уходили на фронт. Многие не вернулись. Их имена – в архивах, их подвиг – в вечности.

В 1941–1945 годах нотариат работал в условиях, которые сегодня невозможно представить: заверяли завещания бойцов, уходящих на передовую, фиксировали потерю имущества эвакуированных, свидетельствовали факты, которые позже стали историей и многое другое. Их труд – тоже часть Великой Победы.

Этот клип – не просто творческий проект. Это мост между поколениями, в нем – боль, гордость и обещание: "Мы будем помнить, мы не позволим забыть!"

Мы всегда будем хранить в наших сердцах безграничную отвагу, стойкость и самоотверженность наших отцов и дедов, а также храбрых сыновей, отдавших свои жизни за мир и независимость.

Праздник Великой Победы является важнейшей частью общей истории народов бывшего Советского Союза, объединенных стремлением сохранить историческую память о Второй Мировой войне и передать ее следующим поколениям.

Мой дед Ванюхин Иван Максимович (по отцовской линии) 1888 года рождения. Когда началась война он с большой семьей: супругой Марией Ивановной и сыновьями Константином, Алексеем (мой отец), Владимиром и дочерями Катериной, и Анной проживали в селе Междуречье Алатырского района Чувашской АССР Российской Федерации. Это была дружная семья. Взрослые члены семьи трудились в колхозе, как это принято было во времена бывшего Союза. Дед мой был кузнецом- мастером своего дела, это была фамильная профессия. В роду Ванюхиных были все кузнецами.

Мой дед Ванюхин Иван Максимович (по отцовской линии) 1888 года рождения. Когда началась война он с большой семьей: супругой Марией Ивановной и сыновьями Константином, Алексеем (мой отец), Владимиром и дочерями Катериной, и Анной проживали в селе Междуречье Алатырского района Чувашской АССР Российской Федерации. Это была дружная семья. Взрослые члены семьи трудились в колхозе, как это принято было во времена бывшего Союза. Дед мой был кузнецом- мастером своего дела, это была фамильная профессия. В роду Ванюхиных были все кузнецами.

Когда началось война в 1941 году в возрасте 53 лет Иван Максимович был призван в ряды Красной армии. На войну ушла, и старшая дочь в семье Анна - ей было всего 18 лет. Моя бабушка Мария Ивановна осталась одна с несовершеннолетними детьми. На ее плечи, как и многих женщин в селе лег тяжелый сельский быт, и работа на колхозных полях. Фронту нужен был хлеб.

Иван Максимович погиб 27 ноября 1942 года. На тот момент он участвовал в боевых действиях 93 стрелковой дивизии в составе Калининского фронта. Участвовал в наступательной операции «Марс», целью которой было освобождение Тверской области и города Смоленска от немецко-фашистских захватчиков.

О гибели деда известно не много, установлено только, что в те дни дивизия в ходе кровопролитных боев пыталась захватить хорошо укрепленную линию обороны, которую соорудили немецкие войска на данном участке фронта. Неоднократные атаки на укрепленные позиции хорошо вооруженных и окопавшихся фашистов, огороженных проволочным заграждением, не давали результатов. Дивизия несла огромные потери. Из сводок тех лет установлено что 25 по 29 ноября 1942 года потери 93 стрелковой дивизии составили 500 бойцов, одним из погибших бойцов был и мой дед.

Местом его захоронения является братская могила в деревне Заболотье, Бельского района Тверской области Российской Федерации. Смоленск и прилегающие к нему земли были освобождены только 2 октября 1943 года.

В операции по освобождению города Смоленска погибло 450 тысяч солдат, среди которых был, и мой дед Ванюхин Иван Максимович. Погибая наши деды освобождали свою Родину, своих жен и детей, для того чтобы мы - их потомки сегодня жили под мирным небом.

Народы многонациональной страны продемонстрировали сплоченность, показали силу духа, героизм, отвагу, преданность Родине, патриотизм в самом высоком смысле этого слова. Вторая Мировая война была самой кровопролитной и разрушительной в истории человечества. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталось нам Великая Победа. Мы скорбим о всех тех, кто отдал свои жизни за Победу над врагом. Память о них будет жить в веках, а подрастающее поколение должно знать историю, имена героев, их подвиги.

И в заключение я бы хотела процитировать строки из стихотворения поэта Игоря Шаферана:

Грустить с тобой, земля моя

И праздновать с тобой.

Красу твою не старили

Ни годы, ни беда.

Не все вернулись соколы

Кто жив, а кто убит

Но слава их высокая

Тебе принадлежит!

Автор: Ирина Бондарева, нотариус, занимающийся частной практикой в г. Ташкент

Мой дед, Холматжон Ходжи Алиев, родился в 1925 году в городе Маргилан, в доме, где ценили знания, труд и честь. Его корни — это прадед Мирходжи и дед Зокиржон Ходжи, мудрые учителя, уважаемые люди, посвятившие свою жизнь просвещению.

Мой дед, Холматжон Ходжи Алиев, родился в 1925 году в городе Маргилан, в доме, где ценили знания, труд и честь. Его корни — это прадед Мирходжи и дед Зокиржон Ходжи, мудрые учителя, уважаемые люди, посвятившие свою жизнь просвещению.

Но пришли тяжёлые времена. Репрессии, страх, несправедливость. Деда Зокиржона арестовали, но народ заступился — правда восторжествовала. Чтобы спасти семью от новых бед, мои предки покинули родину и отправились в Мекку. Там, по рассказам, Зокиржон Ходжи стал хранителем ключа от священного источника Зам-Зам.

А мой дед остался. Совсем юным мальчиком — с матерью и бабушкой. Он вырос без отца, но с огромной силой духа. В 15-лет начал работать, разносил письма, а в 16 ушёл добровольцем на фронт. Прошёл войну, был в Варшаве, в Берлине, в городе Берлине и встретил Победу. Вернулся с наградами и гордостью в сердце.

После войны он выбрал мирную, но жизненно важную профессию — связь. Сначала он трудился в городе Маргилан, где в 1956 году стал начальником

городского отдела связи. Благодаря своему таланту и преданности делу, в 1965 году его назначили начальником областной связи и телекоммуникаций. На этом посту он проработал 16 лет, руководя всей связью региона, развивая инфраструктуру и обучая новое поколение связистов. Его труд был отмечен почётными званиями: "Отличник связи" и "Заслуженный связист". Он оставил после себя не только дела, но и множество учеников, которые продолжили его путь.

С бабушкой Турсунхон они вырастили пятерых детей, дали им образование, воспитали внуков — одиннадцать человек, каждый из которых с любовью хранит память о своём дедушке.

Холматжон Ходжи Алиев — это не просто имя. Это символ стойкости, верности, доброты и любви. Он прошёл путь через боль и славу, через труд и победы. Его история — это наша гордость, наша опора, наша память.

Автор: Шахида Бабабекова, нотариус, занимающийся частной практикой в г. Фергана

Спасибо деду за Победу,

За каждый отстоявший дом,

За небо чистое, за веру,

За то, что мы теперь живем!

Война — это самое страшное слово. Об участии моего деда во Второй Мировой войне я знаю из рассказов моей тети Анисы, которой он рассказывал о своих участиях в военных операциях.

Мой дед, участник Второй Мировой войны Курбан Негматжонов. Пишу о нем с таким трепетом и волнением, так как благодаря нашим дедам и прадедам воевавших против фашистов, мы сегодня живем в спокойно, в процветающей стране.

Мой дед, участник Второй Мировой войны Курбан Негматжонов. Пишу о нем с таким трепетом и волнением, так как благодаря нашим дедам и прадедам воевавших против фашистов, мы сегодня живем в спокойно, в процветающей стране.

По рассказам моей тети Анисы, мой дед родился в 1908 году и проживал в городе Шахрихан Андижанской области. В 1943 году его призвали в армию и направили на фронт. Он участвовал во многих военных операциях. На войне он получил ранение в ногу, и пуля, оставшаяся у него в ноге, не дала ему дальше быть на фронте. После чего в конце 1944 года его комиссовали домой.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчикам, и в ознаменование 40-летия победы во Второй Мировой войне в 1941-1945 гг., 11 марта 1985 года мой дед был награжден орденом «Отечественной войны II степени», а также награжден юбилейной медалью «40 лет Победы над фашизмом в 1941-1945 гг».

В годы Независимости нашего Узбекистана тоже он был в почете. Он был награжден медалью «Шухрат».

Мы, часто собираясь все вместе с родственниками, вспоминаем его и рассматриваем его фотографии. Я горжусь своим дедом. Он был мужественным, сильным, смелым и отважным, в то же время самим лучшим дедом.

Автор: Матлюба Исмаилова, нотариус, занимающийся частной практикой в г. Фергана.

Его супруга, моя прабабушка Хусния Шоджалилова родилась в 1910 году в Самарканде. Онa поступает в тот же университет, где обучался мой прадед.

Когда мой прадед учился на 3 курсе, параллельно он преподавал уроки национальным группам. После окончания обучения одна группа преподавателей, в которой задействован прадед, принимает участие в открытии университета в Самарканде. Там он преподает уроки по истории. Так как он хорошо владел фарси, его отправляют в Сталинабад (ныне Душанбе), чтобы открыть там высшее учебное заведение. В 1936- 1937 годах он преподает в Сталинабадский педагогический институт.

В 1939-1942 годах он работает секретарем райкома Шахристанском районе в Таджикской ССР.

С 1942 по 1943 года его направляют в Ленинград (ныне Санкт-Петербург) в школу для подготовки офицеров.

С 1943 по февраль 1944 года он служил в Северо-Западной Армии на должности политработника, командиром взвода.

В 1944 году он погиб при освобождении село Османово Новоржевского района Псковской области. 29 февраля в 1944 году Новоржевский район был освобожден от фашистов.

В письме, которое он написал бабушке во время войны, дед ей завещал:

В письме, которое он написал бабушке во время войны, дед ей завещал:

1. Если я умру на фронте, не говори детям, о моей гибели, пока они не вырастут и не обзаведутся семьёй, что бы они не думали, что они сироты.

2. Сделай так, чтобы мои дети были образованными. Дай им образование.

3. Сделай одного из моих сыновей военнослужащим.

Узнав о гибели мужа, бабушка ни слова не сказала детям и упорно занималась их воспитанием. Как известно, военные годы были очень сложными, обеспечить семью самым необходимым было не легко, и все силы уходили на это, горевать времени не оставалось. Не смотря на трудности бабушка все-таки выполнила просьбу прадеда. Создала возможность получить высшее образование, это было не легко, ведь она целыми днями работала в детском саду, по вечерам шила одежду и пекла хлеб на продажу.

Спустя долгие годы молчания и храня тайну смерти отца от детей, проявляя уважение к воле покойного мужа, бабушка показала извещение о смерти нашего прадеда Ахмеджона Шоджалилова. Там было подробно описано место нахождения могилы. Двое детей дочь и сын отправились в Псковскую область чтобы найти могилу покойного отца. Затем отправились в село Османово Новоржевского района.

Там они встретили директора школы села Османово. Который привел их к месту Могил неизвестных солдат там было семь. Фашисты истребили жителей этого села. Директор школы, который помогал с поисками могилы, на момент военных действий был 12-летним мальчиком. И только он остался в живых в этом селе со своей бабушкой. Вместе они похоронили тех самых 7 неизвестных героев. По их словам, среди них был офицер. Так же они сообщили, что ученики школы имени Герцена ухаживают и следят за этой могилой.

В центре Новоржевского района была печь, в которой фашисты сжигали людей, там находится “Братская Могила”. Среди более 500 имен и фамилий есть фамилия и нашего прадеда Ахмеджона Шоджалилова.

Автор: Парвина Валиева, нотариус, занимающийся частной практикой в Мирабадском районе

Когда вспоминают о Второй Мировой войне, чаще всего говорят о подвигах солдат на фронте, но победа была бы невозможной без героического труда миллионов людей в тылу. Эти люди, не взявшие в руки оружия, своим самоотверженным трудом ковали Победу, обеспечивая фронт всем необходимым: оружием, техникой, продовольствием, одеждой.

Когда вспоминают о Второй Мировой войне, чаще всего говорят о подвигах солдат на фронте, но победа была бы невозможной без героического труда миллионов людей в тылу. Эти люди, не взявшие в руки оружия, своим самоотверженным трудом ковали Победу, обеспечивая фронт всем необходимым: оружием, техникой, продовольствием, одеждой.

С первых дней войны заводы и фабрики были переведены на военные рельсы. Огромное количество предприятий эвакуировали в глубь страны - в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию. Рабочие, инженеры, чаще женщины и дети трудились по 12-16 часов в сутки, часто в неотапливаемых цехах, при скудном питании. Женщины, старики и дети становились у станков, заменяя ушедших на фронт мужчин. В годы войны выражение «все для фронта, все для Победы!» стало реальностью.

Сельское хозяйство так же продолжало работать, несмотря на нехватку рабочих рук и постоянную угрозу оккупации. Женщины и подростки вели посевную и уборочную, ухаживали за скотом, выращивали хлеб. Все - для фронта.

Мой отец Мухаммеджан Шукуров 1906 г.р. В предвоенные годы и в годы войны мой отец Мухамеджан Шукуров был заведующим районного финотдела, заведующим районного отдела народного образования, начальником районной заготконторы по животноводству, был председателем колхоза «Кизил дехкон» Куйичирчикского района Ташкентской области. В те годы рабочий день колхозников длился от зари до темноты, иногда по 12-14 часов. Все работы велись вручную или с минимальной механизацией, потому что большинство техники и лошадей было передано армии. Питание и условия жизни были крайне скудными, колхозники были физически истощены. Несмотря на тяжелые условия, сельхозрабочие показывали настоящую трудовую доблесть. Они направляли на фронт хлеб, картофель, мясо, молоко.

За подвиги в тылу сотни тысяч людей были награждены орденами и медалями. Многие удостоились звания героя социалистического труда. Мой отец был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», в честь 50-летия победы над фашизмом был награжден юбилейной медалью. В 1994 году награжден медалью «Шухрат» уже Независимой Республики Узбекистан.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тружеников тыла. Их подвиг - не менее велик, чем подвиг солдат. Это пример истинного патриотизма, самоотверженности и любви к Родине! Я горжусь своим отцом!

Автор: Шохида Мухамеджанова, нотариус, занимающийся частной практикой в Аккурганском районе

Кыргызская Республика

Дедушка государственного нотариуса Главной государственной нотариальной конторы Зувайдзода Джурахона, Гул Шарипов, родился 1923 в селе Кангурт Дангаринского района.Призывался в ряды вооруженых сил СССР феврале 1943.

Он служил в составе 99 дивизии 135 миномётном полку наводчиком. Участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Беларуси, Польши. День Победы Гул Шарипов встретил в Германии. До 1947 года продолжил службу в Германии и демобилизовался в марте 1947 году.

Умер Гул Шарипов летом прошлого года, прожив больше ста лет!

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты и память о том весеннем дне, дне Великой Победы, передается из поколения в поколение. И сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, мы вновь и вновь славим героев, воинов-освободителей. Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну из руин.

Память о подвиге каждого из этих людей – основа нашего дальнейшего развития, наш нравственный ориентир. Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной земли – святой долг поколения, не познавшего ужаса войны.

Нашей Победе - 80 лет! Представители нотариатов стран-участниц Содружества Независимых Государств поддержали инициативу Базовой организации СНГ в сфере нотариальной деятельности и прислали для публикации истории коллег-ветеранов, воспоминания родных - участников боевых действий и тружеников тыла, творческие поздравления к Дню Победы!

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Р.Гамзатов.

Армянский народ в Великой Отечественной войне участвовал наравне со всеми республиками Советского Союза. Из маленькой Армении на фронт ушло 320 000 человек, а это 23% всего населения республики. При этом общее количество армян-жителей Советского Союза, участвовавших в боевых действиях, составило более 500 000 человек.

Несмотря на то, что в Армении нет ветеранов нотариусов-участников войны, у нас есть нотариусы, чьи родные и близкие воевали против фашистской Германии за общую победу.

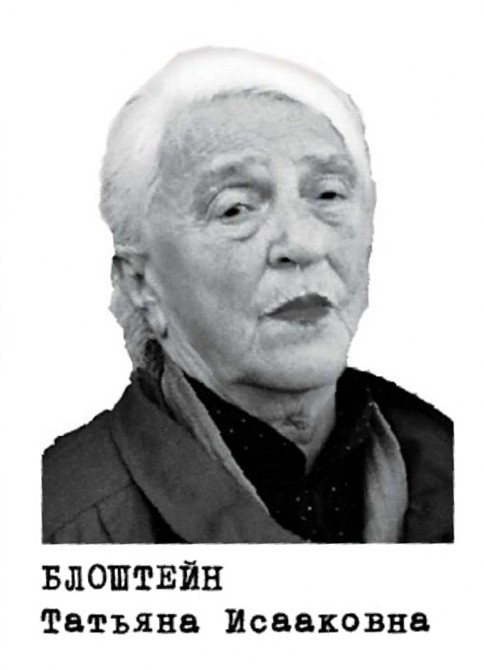

Спиридон Николаевич Бошикян

"Ушел, не долюбив, не докурив последней папиросы",-так писал поэт о том поколении.

"Ушел, не долюбив, не докурив последней папиросы",-так писал поэт о том поколении. У экс-президента нотариальной палаты Армении Алвард Мелконян дед, Спиридон Николаевич Бошикян (1908-1941) был призван в самом начале войны и погиб, не успев сообщить матери о своем месте нахождения.

Трое его братьев Мамикон (1916-1942), Гриша (1910-1943), Айказ (1921-1943) воевали в Керчи в Таманской дивизии. Ни один из них не вернулся, а мать их, похоронившая всех детей, до конца дней своих так и ходила в трауре.

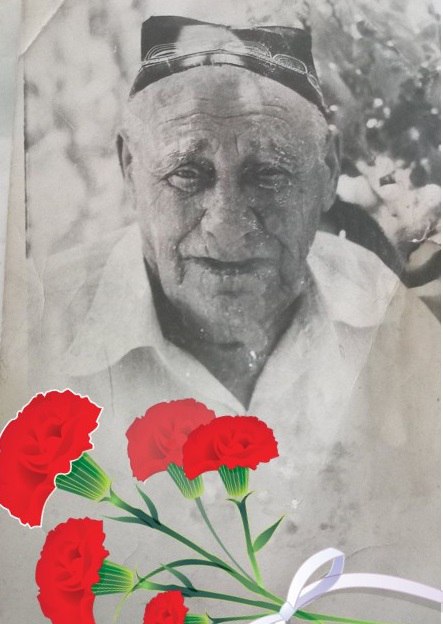

Оганес Гукасович Азарян

Мой дед, Оганес Гукасович Азарян, (1911-1999), ушел на фронт, оставив троих маленьких детей, старшему из которых было 6, а младшему- 1,5года. Прошел всю войну, дошел до Берлина, воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Белорусском, Украинском фронтах. Кавалер ордена Отечественной войны двух степеней, награжден медалью “За боевые заслуги ”и многочисленными наградами.

Мой дед, Оганес Гукасович Азарян, (1911-1999), ушел на фронт, оставив троих маленьких детей, старшему из которых было 6, а младшему- 1,5года. Прошел всю войну, дошел до Берлина, воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Белорусском, Украинском фронтах. Кавалер ордена Отечественной войны двух степеней, награжден медалью “За боевые заслуги ”и многочисленными наградами.

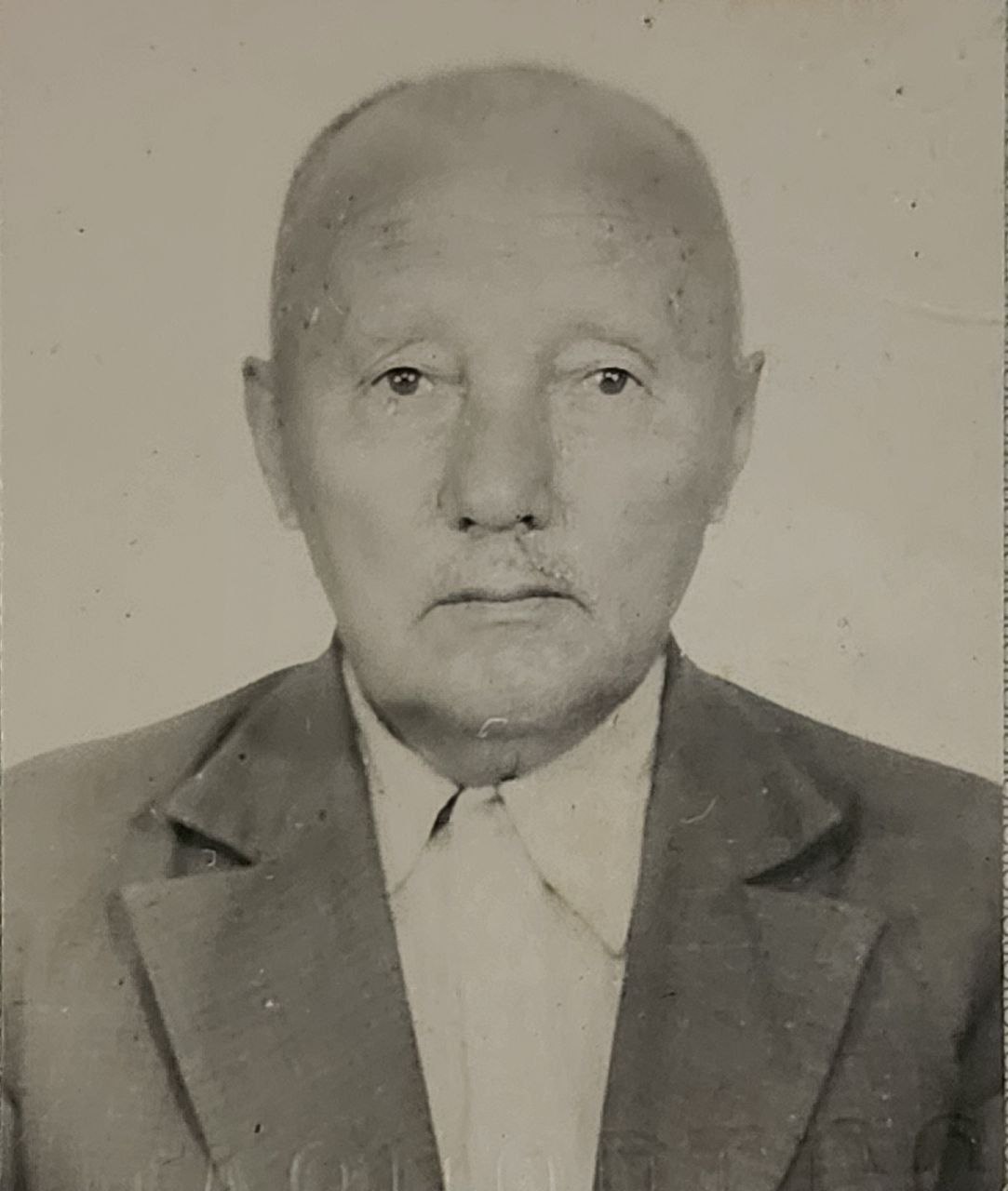

Борис Мкртычевич Давтян

Всю войну прошел и дед нотариуса Лорийского округа Бабкена Мхитаряна, Борис Мкртычевич Давтян (1923-1999). Служил в 458 стрелковом полку 78 стрелковой дивизии. Получив многочисленные ранения, остался в строю и встретил победу в Будапеште в звании майора. Вернулся домой только через год после Великой Победы- очищал страну от бендеровцев. Шли из Будапешта пешком: ночью шли, днем отсыпались.Через реки, леса, болота и города в руинах до самых Кавказских гор… Затем долгие годы служил военным комиссаром города Дилижана. Кавалер орденов Красной Звезды и Ордена Отечественной войны двух степеней.

Всю войну прошел и дед нотариуса Лорийского округа Бабкена Мхитаряна, Борис Мкртычевич Давтян (1923-1999). Служил в 458 стрелковом полку 78 стрелковой дивизии. Получив многочисленные ранения, остался в строю и встретил победу в Будапеште в звании майора. Вернулся домой только через год после Великой Победы- очищал страну от бендеровцев. Шли из Будапешта пешком: ночью шли, днем отсыпались.Через реки, леса, болота и города в руинах до самых Кавказских гор… Затем долгие годы служил военным комиссаром города Дилижана. Кавалер орденов Красной Звезды и Ордена Отечественной войны двух степеней.

Тадевос Мкртычевич Торосян

Дед нотариуса Ширакского округа Вардуи Торосян, Тадевос Мкртычевич Торосян(1901-1943), учился в школе милиции, затем став председателем сельсовета 4-ой деревни Гукасянского района и депутатом, отказался от брони и в 1941 году добровольцем ушел на фронт. В марте 1943-ьего из военкомата Керчи пришла справка о том, что Торосян Тадевос Мкртычевич пропал без вести…

ЕНГИБАРЯН СТЕПАН ДЖАНИБЕКОВИЧ

Дед нотариуса Еревана Стеллы Гушчян по материнской линии, участник Великой Отечественной войны ЕНГИБАРЯН СТЕПА (СТЕПАН) ДЖАНИБЕКОВИЧ (10.12.1920г. – 18.05.2011г., на сайте отмечена дата рождения - 23.12.1923г.), который является также отцом вышедшей на пенсию нотариуса Гаяне Енгибарян, с первых дней войны добровольцем ушел на фронт и встретил победу в Берлине 9-го Мая 1945 г.За внесенный вклад и проявленную храбрость был награжден орденом 2-ой степени, медалью «За оборону Кавказа», медалью «За храбрость», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью «30-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «40-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «50-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «60-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «65-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «70 лет Вооруженным силам СССР» и юбилейным медалям. Приказом Иосифа Сталина был удостоен благодарности за отличные действия в городе Бендер Республики Болгарии, а также медали имени Маршала Х.К. Баграмяна и иных медалей и орденов.

Данные об участнике Великой Отечественной войны ЕНГИБАРЯНЕ СТЕПЕ (СТЕПАНЕ) ДЖАНИБЕКОВИЧЕ можно найти на сайте музейного комплекса «1418 ШАГОВ ПО ДОРОГЕ ПАМЯТИ»